zurück zum Inhaltsverzeichnis

Expertengespräch zur genetischen Textkritik im Bereich Musik

Invarianz – Ein Begriff zur genetischen Textkritik 1

von Susanne Cox und Federica Rovelli

An den im Projekt Beethovens Werkstatt betrachteten Variantenstellen zeigen sich kompositorische Probleme, die Beethoven gelöst hat. Die dabei gebildeten Varianten sind jedoch inhaltlich nicht immer völlig neue Gebilde, sondern stehen miteinander in Beziehung. Zur Darstellung dieser „Verwandtschaftsbeziehungen“ zwischen den Varianten wurde im Projekt das Konzept der Invarianz entwickelt. 2

Definition

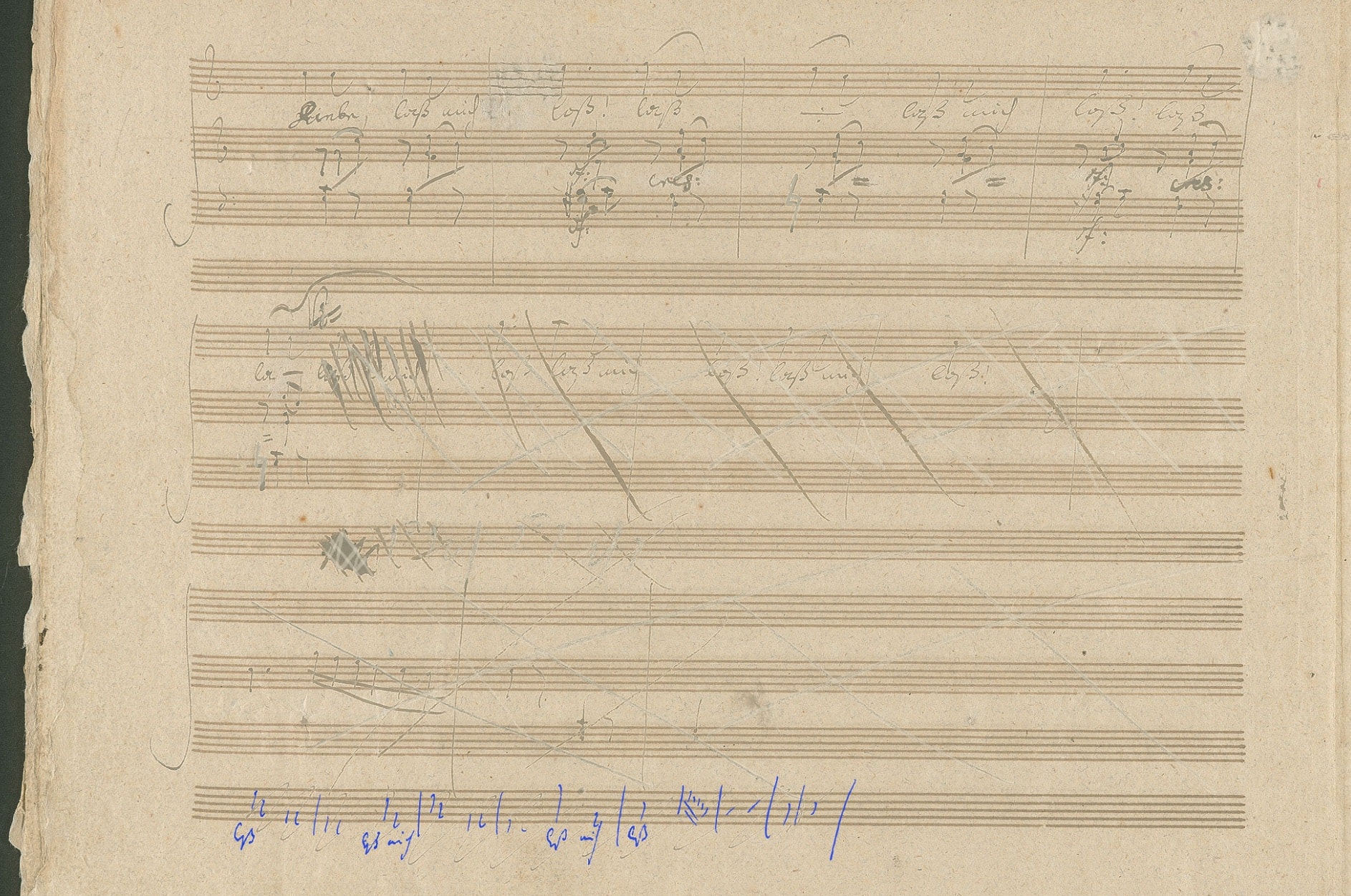

Im Prozess der Variantenbildung wird Invarianz als die Beibehaltung von Textelementen, die einer der vorangegangenen Varianten angehören, verstanden. Wie das Konzept der Invarianz im Projekt verwendet wird und welcher Erkenntnisgewinn möglich ist, soll im Folgenden anhand eines Beispiels verdeutlicht werden (vgl. dazu auch die Definition des Begriffs Invarianz im Glossar). In der Werkniederschrift des Liedes Neue Liebe, neues Leben op. 75, Nr. 2 befindet sich am Lied-Ende eine Variantenstelle, die sich über zwei Manuskriptseiten erstreckt. Beethoven hielt dort mehrere Varianten für den Schluss des Liedes fest.

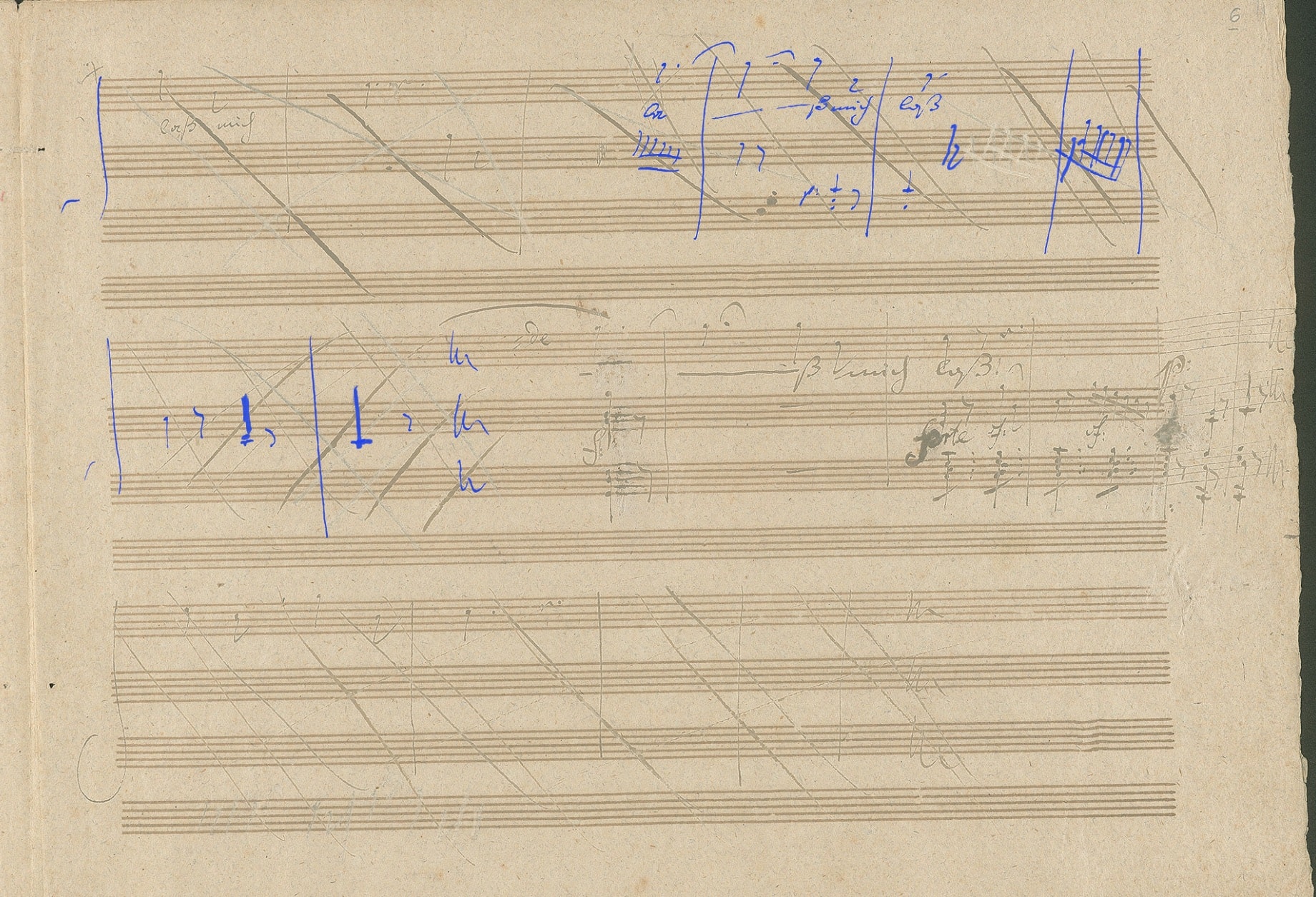

Die erste Variante a befindet sich am unteren Rand von fol. 5v, beginnt allerdings schon auf der vorherigen Seite. Hierbei handelt es sich um eine der für Beethoven typischen Cue-staff-Notierungen 3, in welcher der Komponist einen Entwurf des Singstimmenverlaufs festhielt.

Die nächste Variante b arbeitete Beethoven nicht vollständig aus, sondern hielt nur den Leitstimmenverlauf fest. Dies ist auch bei den folgenden Varianten der Fall. In der Regel ließ er jedoch Notensysteme für die anderen Stimmen leer, um die Partitur später vervollständigen zu können.

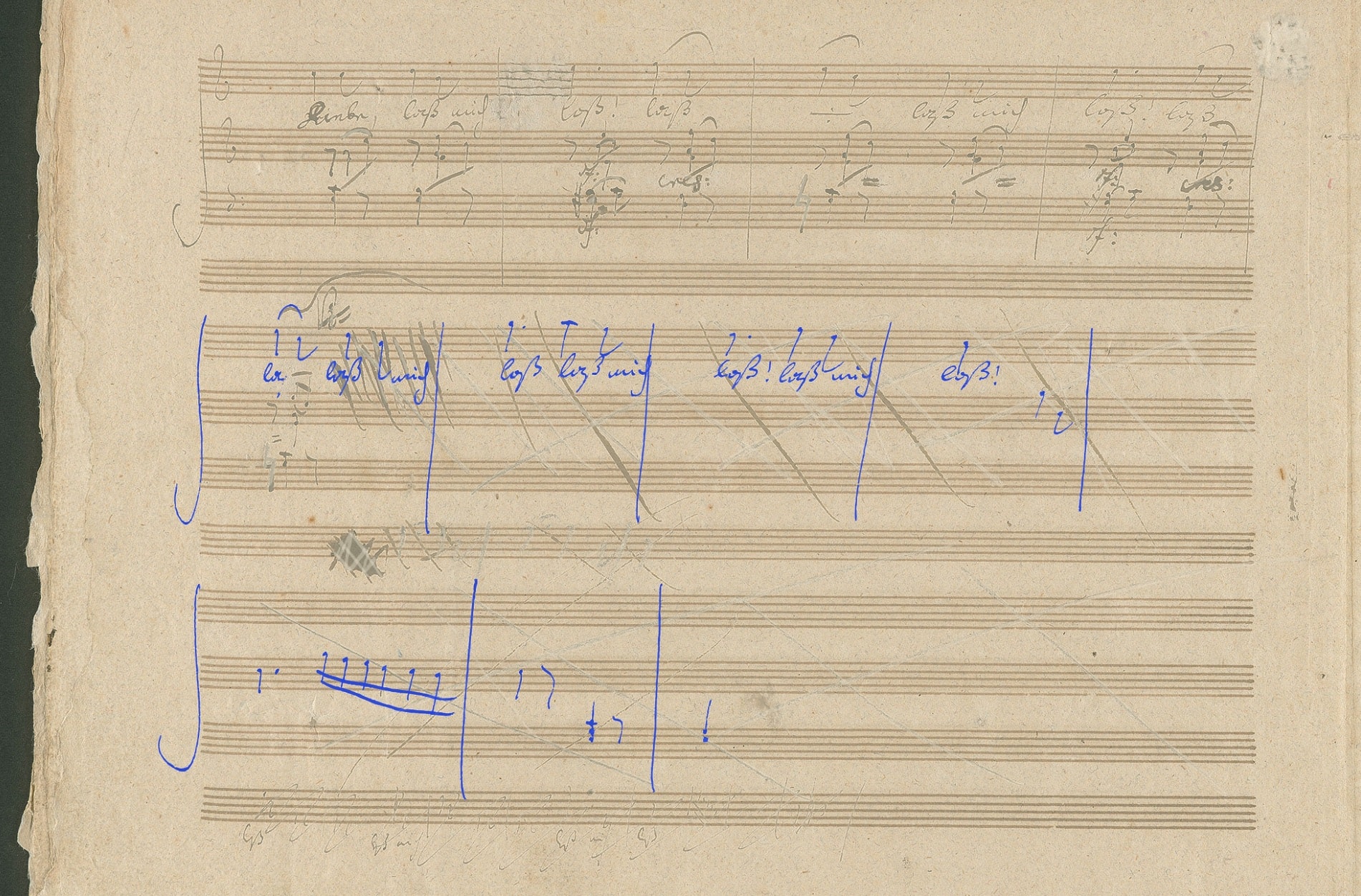

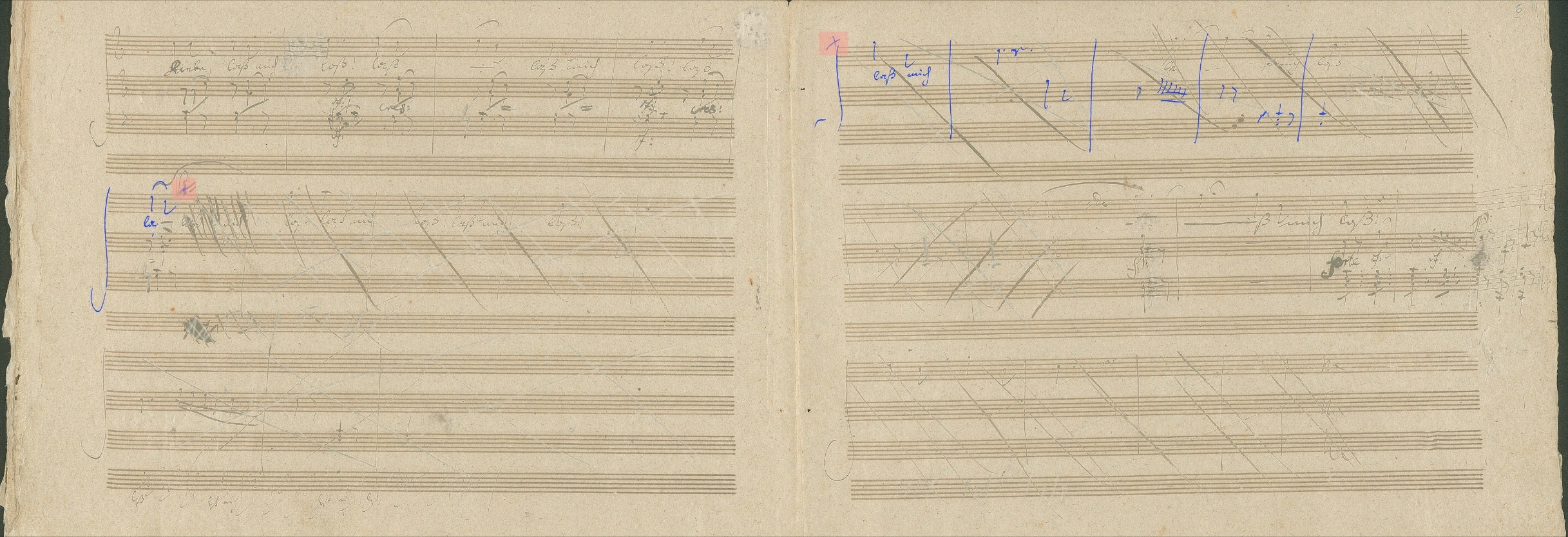

Bei der folgenden Variante c wechselte Beethoven auf die gegenüberliegende Manuskriptseite und markierte die Anschlüsse der beiden Teile der Variante mit Verweiszeichen (Kreuzen).

Nach der Niederschrift der Variante d (vgl. Abb. 5) wechselte Beethoven das Schreibmittel von der Tinte zum Bleistift und nahm Änderungen an dieser Variante vor, wodurch sich Variante e (vgl. Abb. 6) ergibt.

Danach notierte er – immer noch mit Bleistift – zwei weitere Varianten, wobei die Reihenfolge ihrer Niederschrift nicht sicher zu bestimmen ist.

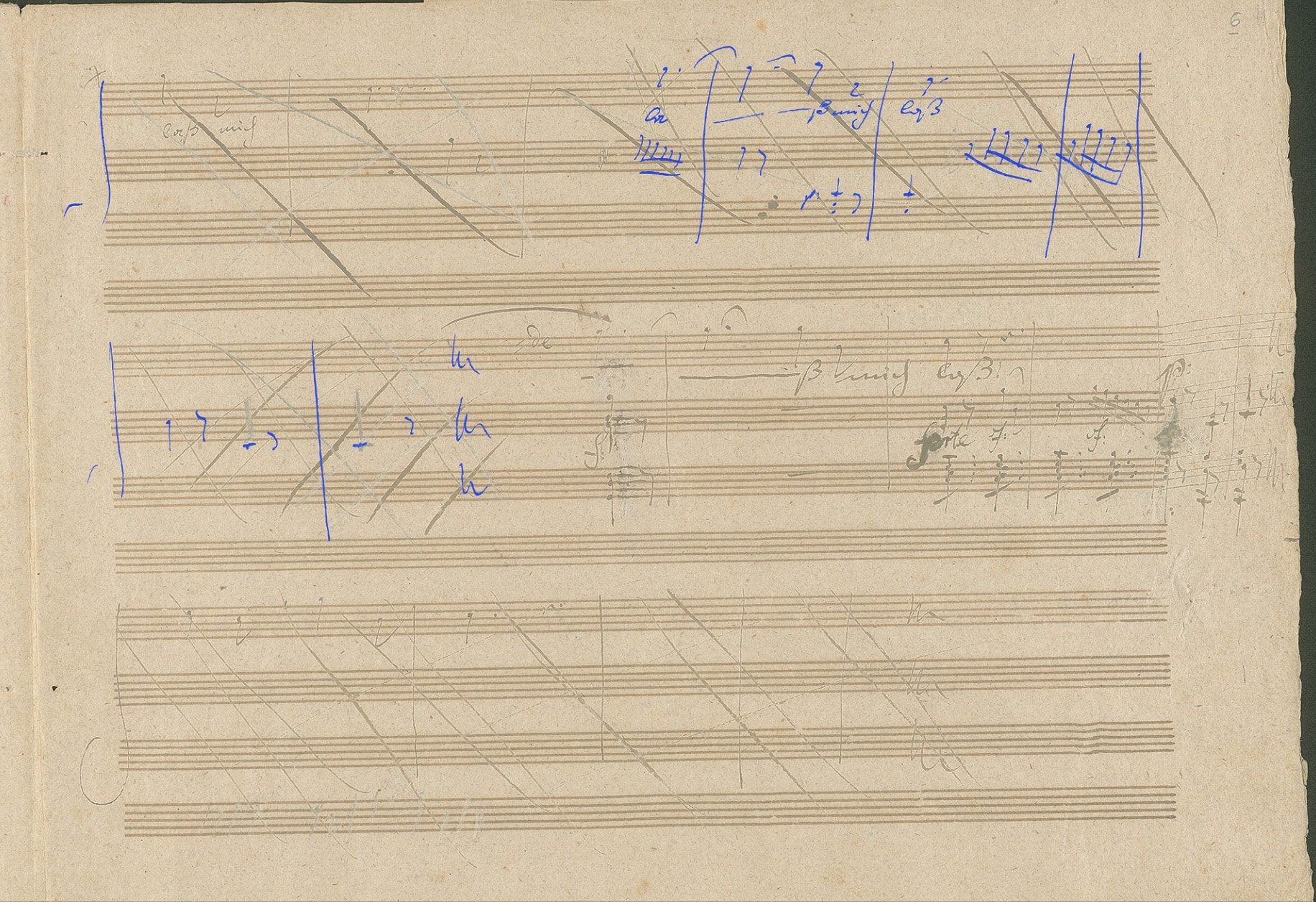

Nach einem weiteren Schreibmittelwechsel schrieb Beethoven mit Tinte Variante h nieder.

Für die letzte gültige und in allen Stimmen vollständig notierte Variante I nutzte er den auf fol. 6r verbliebenen Platz, musste jedoch mangels Schreibraum auf den Seitenrand ausweichen. Den Textanschluss stellte er hier durch einen Vide-Verweis her.

Nun stellt sich die Frage, welches kompositorische Problem der Auslöser für die Variantenbildung war. Da das Nachspiel im Klavier von Anfang an relativ konstant feststand und im Variantenbildungsprozess nur geringfügig verändert wurde, bestand das kompositorische Problem in der Vertonung der letzten Worte von Goethes Gedicht – der Worte „lass mich los“. Beethovens Ziel war es, die Textaussage am Ende des Liedes – den Imperativ „Liebe lass mich los“ – durch die Musik besonders hervorzuheben. In den ersten Varianten versuchte er beispielsweise, dies durch die mehrmalige Wiederholung der Worte zu erreichen. In der letzten Variante entschied er sich mit der durch Punktierung und Überbindung ausgehaltenen Note g2 für eine emphatische Version.

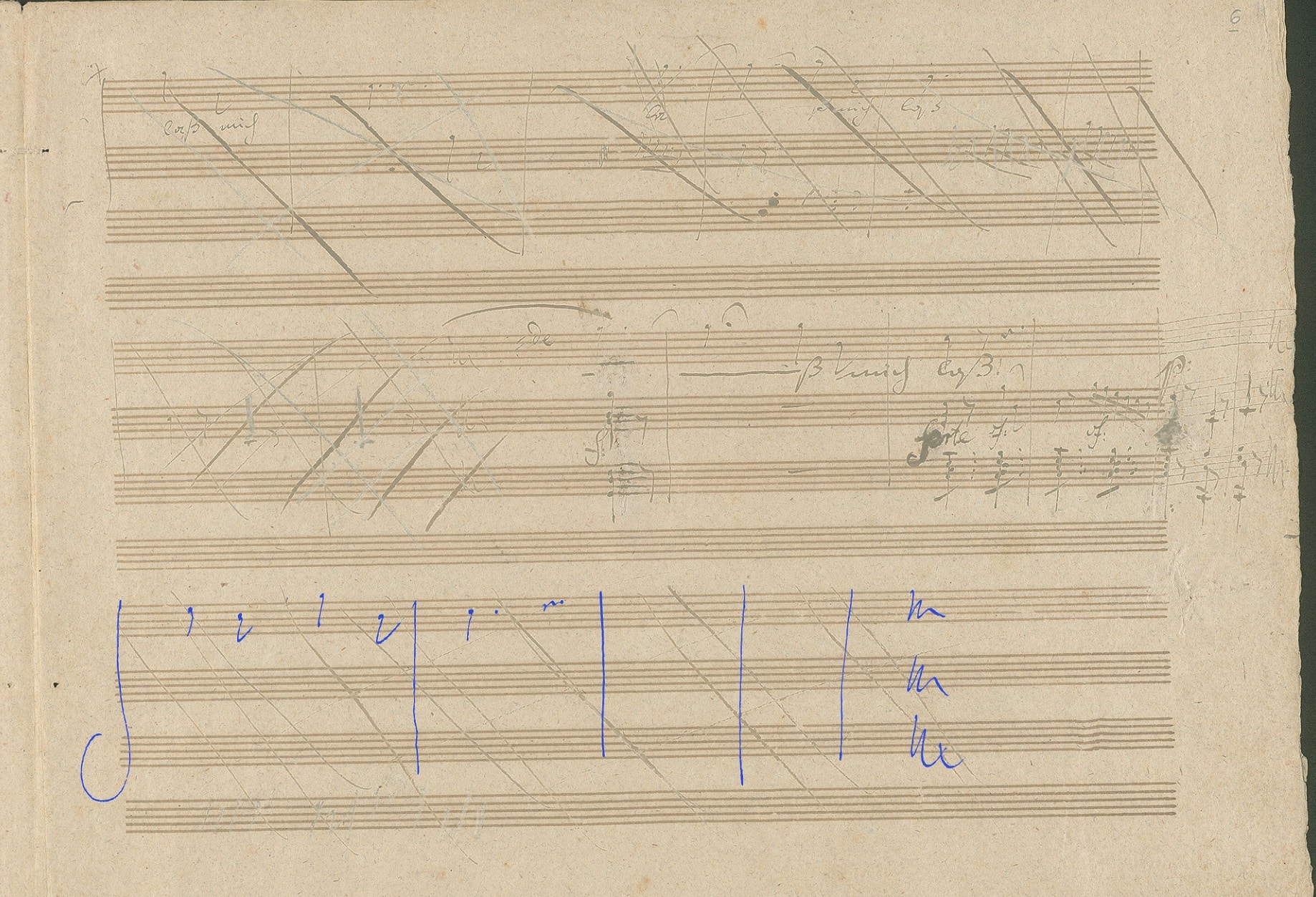

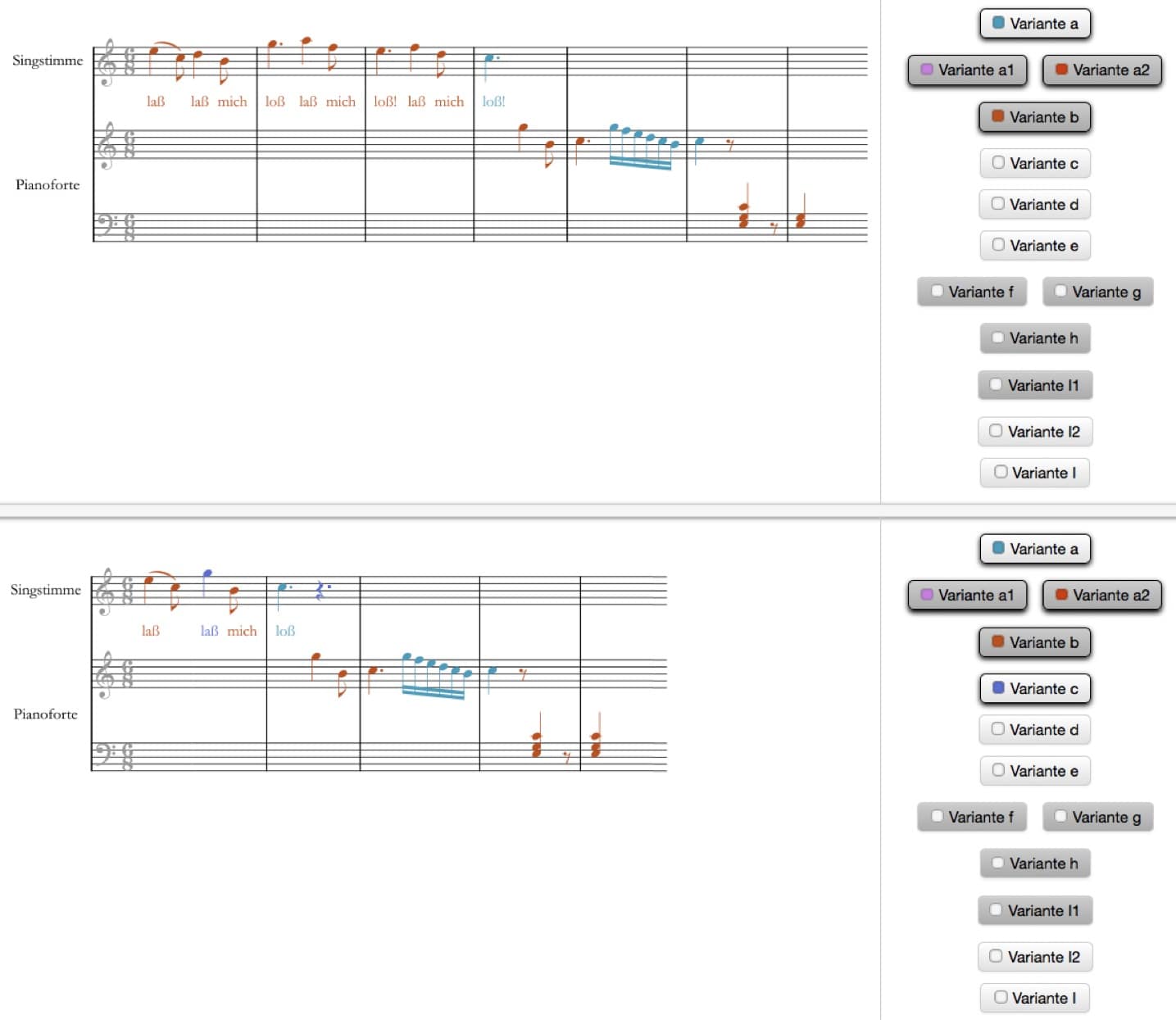

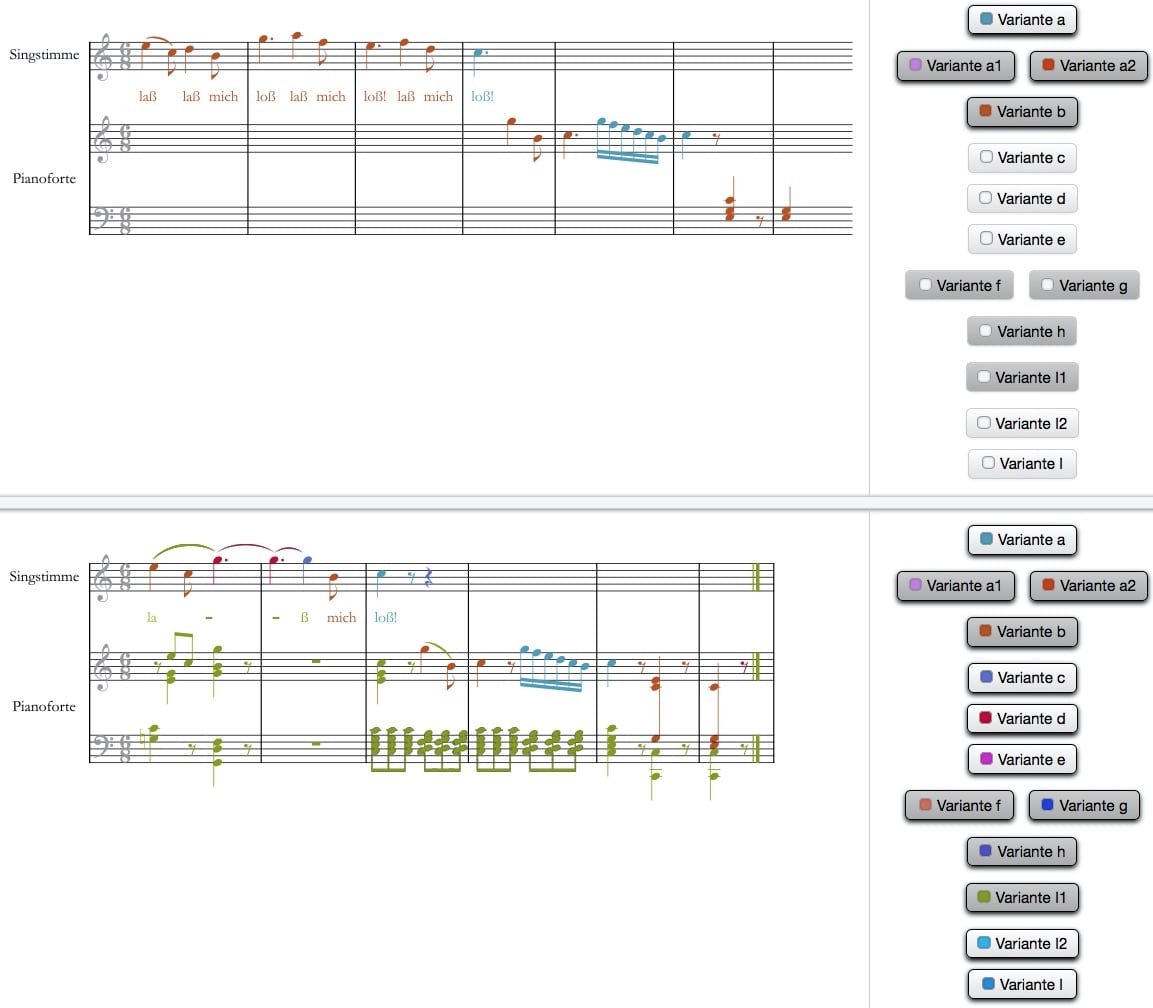

Doch kommen wir zum Invarianz-Konzept zurück. Im Projekt Beethovens Werkstatt werden die Varianten, die durch Streichungen und Überlagerungen mitunter schwer lesbar sind, in Transkriptionen wiedergegeben und in ihrer genetischen Reihenfolge angeordnet. Die folgende Abbildung enthält die Transkription der Varianten b und c des oben beschriebenen Beispiels aus Op. 75, Nr. 2:

Um zu zeigen, welche Textelemente im Variantenbildungsprozess unverändert, also invariant bleiben, werden gleichbleibende Elemente mit derselben Farbe markiert. Konkret bedeutet dies, dass allen neuen, erstmals formulierten Textelementen einer Variante eine eigene Farbe zugewiesen wird. Das heißt, dass die erste Variante, die ausschließlich neue Elemente enthält, einheitlich mit einer Farbe markiert ist. Die neuen Textelemente, die in einer nachfolgenden Variante eingebracht werden, erhalten eine neue, eigene Farbe. Die Teile des Notentextes aber, die von einer der vorangegangenen Varianten an eine nachfolgende vererbt werden, erhalten die Farbe der Variante, aus der sie ursprünglich stammen. In Abbildung 10 ist erkennbar, dass bei Variante c, die unten im Bild zu sehen ist, die dunkelblauen Textelemente – also die Viertel g2 und die punktierte Viertelpause – neu hinzugekommen sind, weil als Farbe dieser Variante dunkelblau festgelegt worden ist. (Die Farben werden in den Kästchen rechts neben der Transkription angezeigt.) Alle anderen Textteile von Variante c stammen aus den vorangegangenen Varianten: die braunen aus Variante b und die hellblauen aus a. Bei der letzten gültigen Variante I ergibt sich durch die Einfärbung ein recht buntes Bild. Dies verdeutlicht, dass eine Variante nicht losgelöst von ihren Vorgängern betrachtet werden kann:

Erkenntnisgewinn

Die Vorteile dieser Darstellungsform lassen sich auf den ersten Blick erkennen: Durch die Einfärbung sieht man einerseits, welche Textelemente im gesamten Variantenbildungsprozess beibehalten werden – also quasi den „Vererbungsprozess“ gewisser Textelemente. Zudem ist erkennbar, auf welche Weise Beethoven vorherige Varianten oder Teile davon wieder aufgreift. So wird bei diesem Beispiel durch die Einfärbung deutlich, dass das Nachspiel des Liedes nur wenig verändert wird oder dass Beethoven in der letztgültigen Variante den Verlauf der Singstimme aus Variante e aufgreift. Zusammenfassend kann Folgendes festgehalten werden:

- Die Invarianz-Darstellung veranschaulicht die Verwandschaftsbeziehungen zwischen den Varianten.

- Außerdem zeigt die Einfärbung, dass die Variantenbildung und somit auch die Textgenese in einem kompositorischen Dialog mit einem bereits vorliegenden Notat stattfindet.

- Die Farbmarkierung macht spezifische, d. h. genetische Texteigenschaften von Varianten sichtbar: Folgevarianten verbinden Altes mit Neuem, sind konservativ und zugleich progressiv, sind partiell invariant und partiell variant.

Schreibprozess

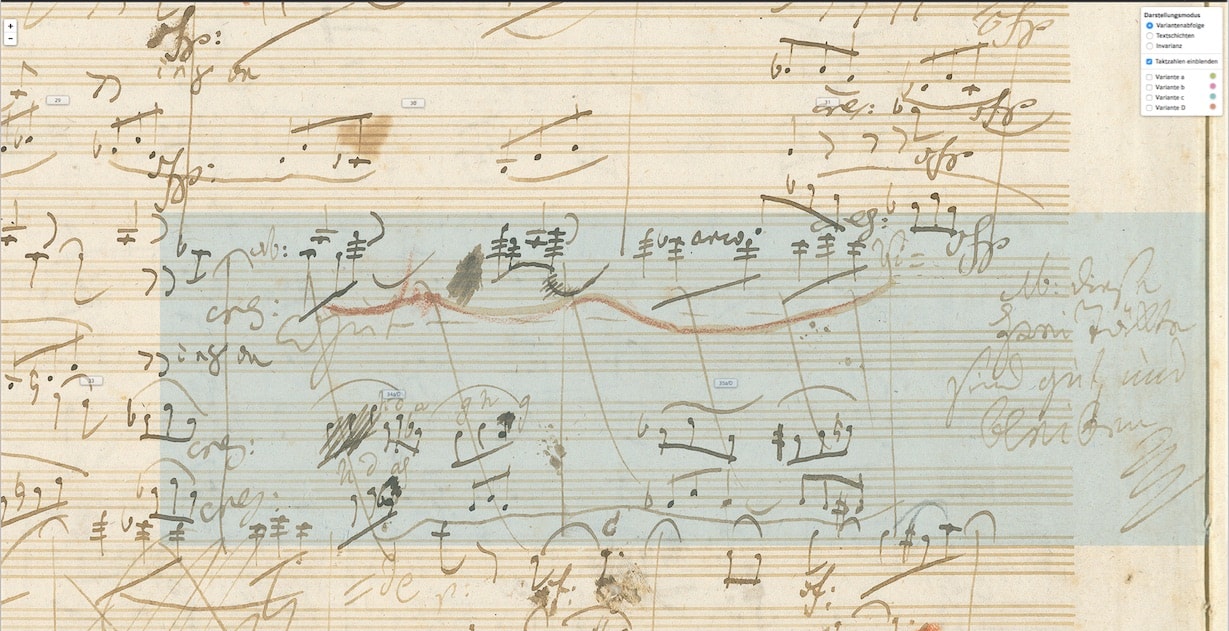

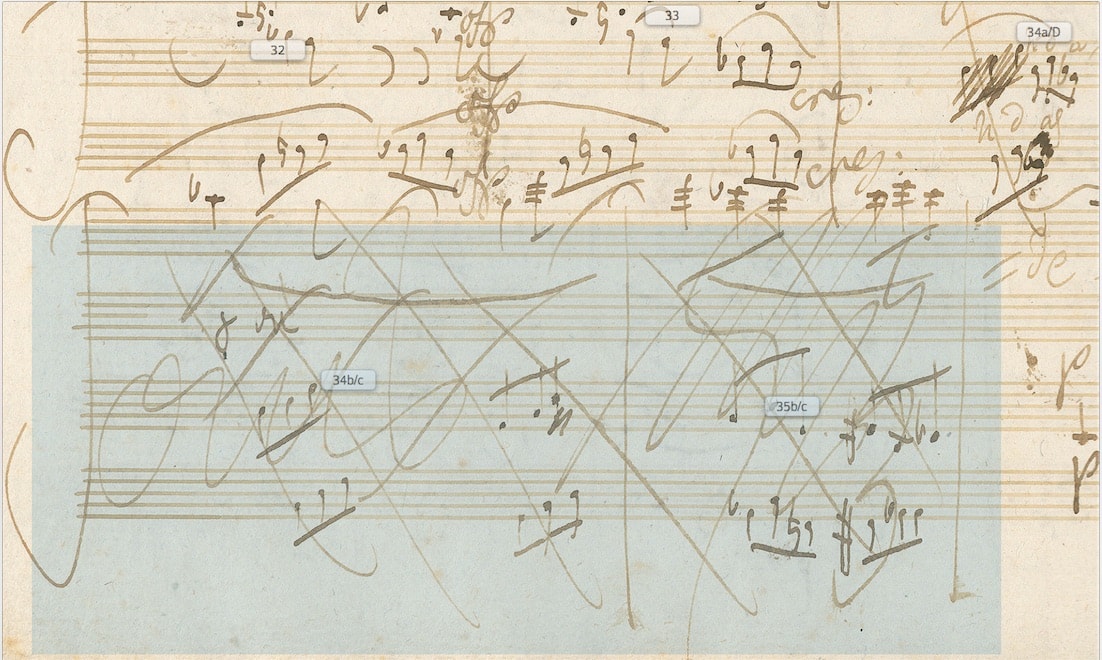

Die Betrachtungen zum Begriff Invarianz wurden in den beiden vorstehenden Abschnitten auf eine bestimmte Ebene beschränkt, da nur die vorhandenen „Verwandtschaftsbeziehungen“ zwischen verschiedenen transkribierten Varianten in den Blick genommen wurden. Weitere Reflexionen können auch in Bezug auf den Schreibprozess angestellt werden. Das Arbeitsmanuskript des Streichquartetts op. 59, 3 bietet einen exemplarischen Fall, um diese Reflexionen zu entwickeln. Insbesondere wird hier ein Teil der S. 18 (genauer T. 34–35 des zweiten Satzes) betrachtet, in dem sich vier Varianten befinden.

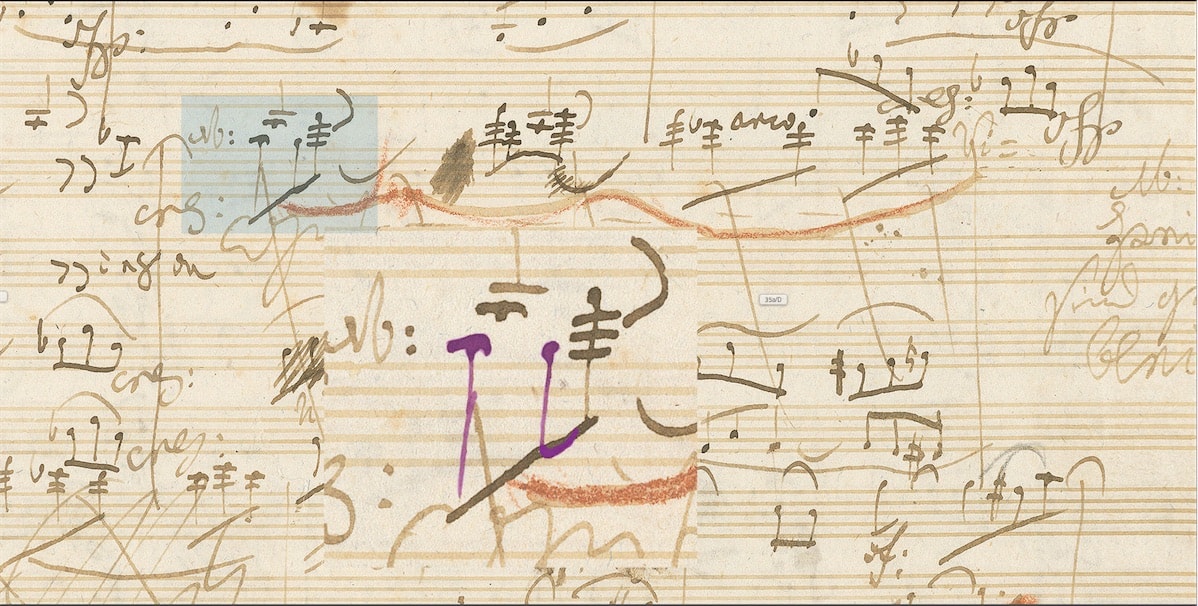

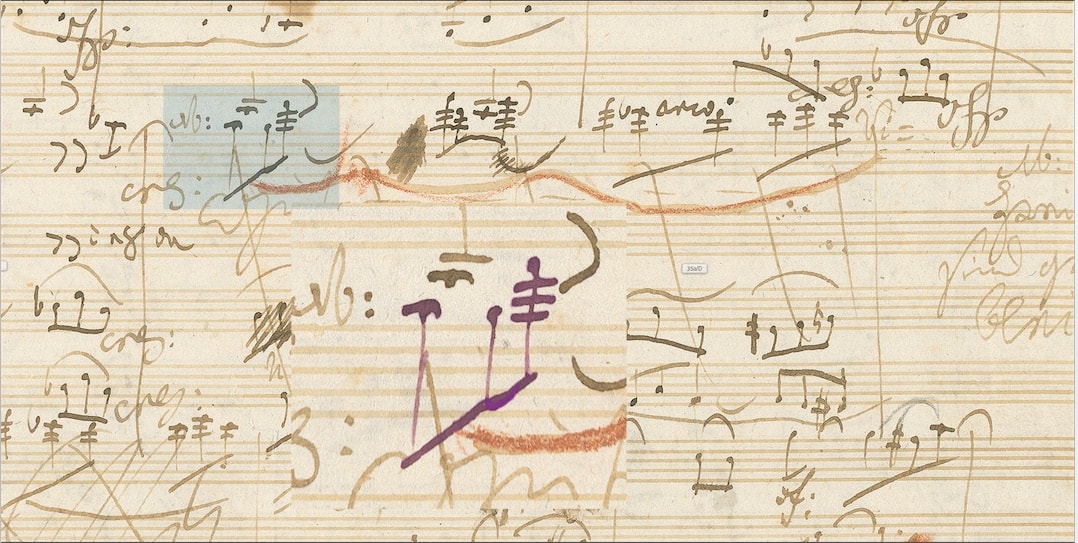

Die letzte konzipierte Variante D erlaubt es, eine erste Frage zu stellen. Diese Variante wurde auf der skripturalen Basis der schon gestrichenen Variante a niedergeschrieben. Die Spuren des skripturalen Umwandlungsprozesses sind auffällig und eindeutig zu interpretieren.

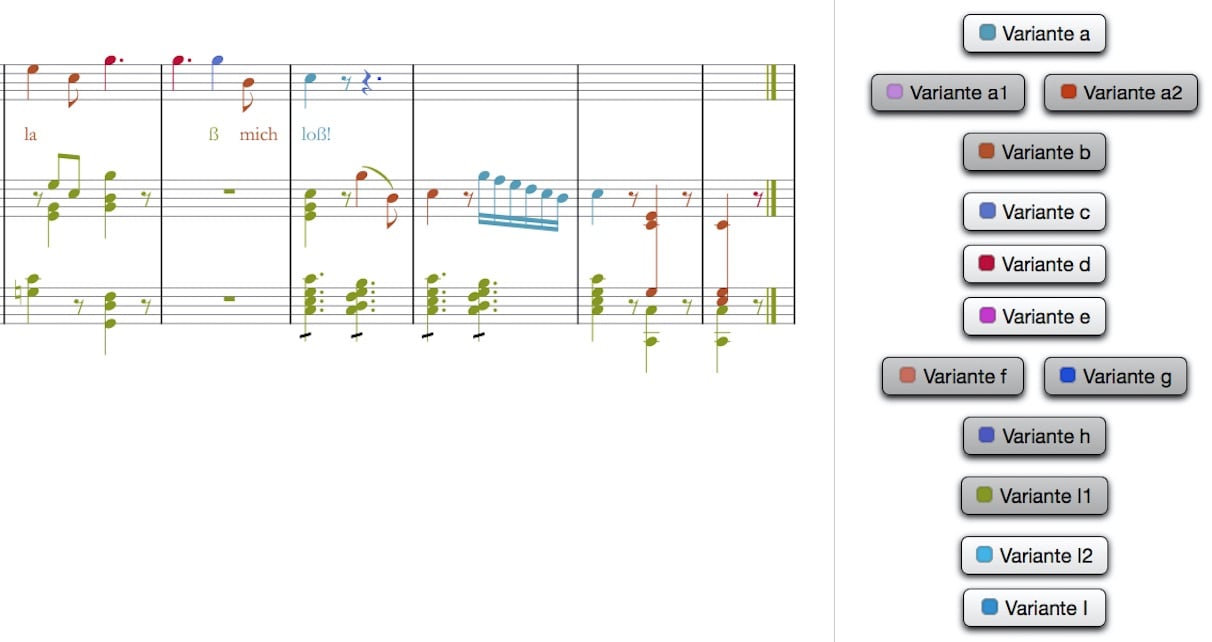

Die Cello-Stimme (T. 34D) zeigt einige Schreibspuren, die zweifelsfrei erklärbar sind. Als die letzte Variante in die erste hineingeschrieben wurde und Beethoven den ersten Teil des Taktes modifizierte, wurden die schon vorhandenen ersten beiden Achtelnoten (H und d) mit einer weiteren, dritten Achtelnote (As) kombiniert. Die zuerst vorhandene Achtelnote (f) wurde gestrichen. Die Abbildung 14 zeigt den ersten Zustand dieser Achtelgruppe (Variante a entsprechend) und die Abbildung 15 den Zustand von Variante D.

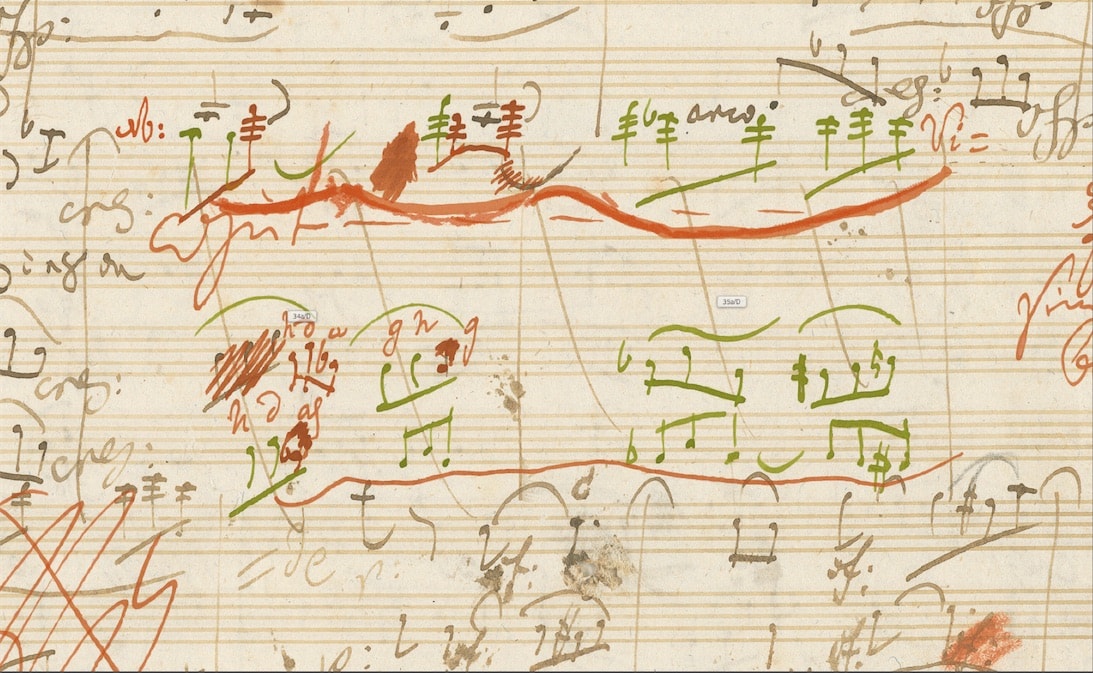

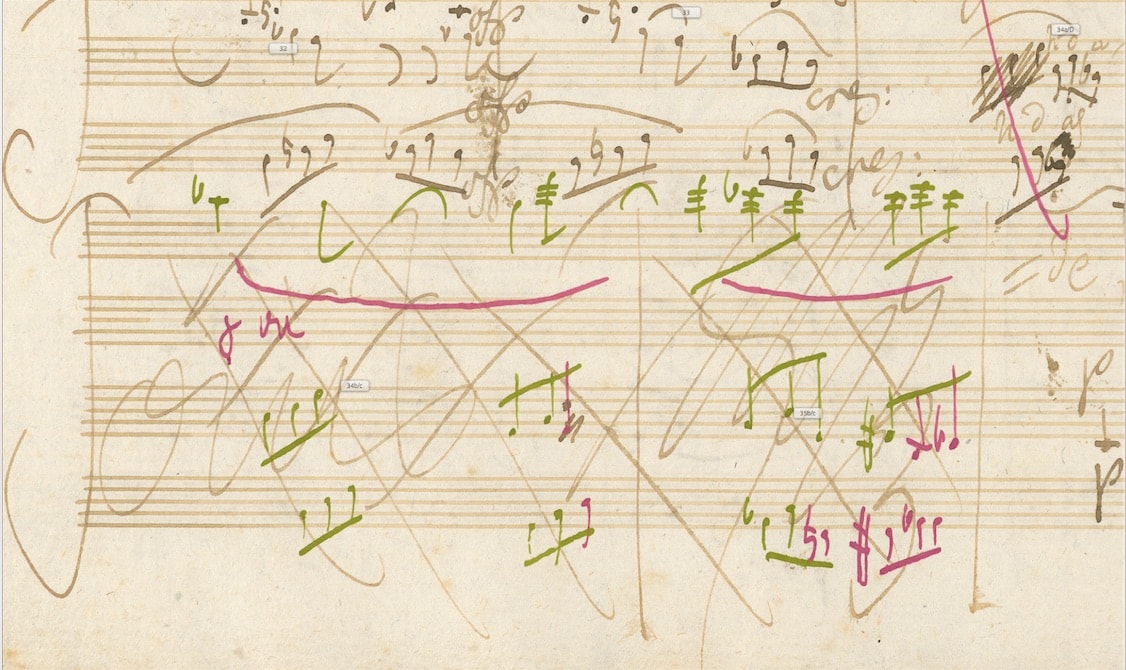

Etwas Ähnliches gilt auch für die anderen Stimmen, deren Noten teilweise wiederverwendet, teilweise gestrichen wurden. Variante D entstand deshalb als Kombination von zwei miteinander verbundenen Schreibschichten. Diese Kombination wird in der von der Codierung generierten Visualisierung farbig dargestellt, wobei die grüne Schreibschicht die ältere und die orange die jüngere ist.

Die textgenetischen Folgerungen, die sich auf der Invarianz-Ebene ergeben, sind intuitiv erkennbar: Die wiederverwendeten Zeichen der ersten Schreibschicht entsprechen dem „stabilen“ bzw. invarianten Textteil.

Die Variante b bietet noch ein weiteres Beispiel, um das Verhältnis von Invarianz und Schreibprozess zu klären. Diese Variante wurde direkt nach der Tilgung von Variante a und skriptural als vollkommen neue Schreibschicht niedergeschrieben. Insgesamt wurde kein Zeichen oder Teilzeichen der schon vorhandenen Schreibschichten wiederverwendet. Etwas voreilig könnte man also vermuten, dass keine „Verwandtschaftsbeziehung“ zwischen Variante a und b besteht.

Der von der Codierung generierte Invarianz-Darstellungsmodus zeigt aber, dass die neue Variante b inhaltlich zum großen Teil mit a übereinstimmt. In der folgenden Abbildung wird die entsprechende Visualisierung wiedergegeben: Die vererbten bzw. invarianten Noten von Variante a sind wiederum grün eingefärbt, während die neuen Varianz-schaffenden Noten rötlich eingefärbt sind.

Anhand der beiden vorgestellten Beispiele kann man zwei verschiedene Modalitäten des Schreibens erkennen und ableiten, dass Invarianten auf zwei Schreib-Wegen entstehen können, die wir provisorisch als „integrativ“ und „abschriftlich“ bezeichnen können. Im ersten Fall arbeitet Beethoven so ökonomisch wie möglich, um Textänderungen vorzunehmen. Er versucht Streichungen und Rasuren zu vermeiden sowie Schreibraum und nicht zuletzt auch Zeit zu sparen und bedient sich einer in jeder Hinsicht ökonomischen Schreibstrategie, indem er zwei verschiedene Schreibschichten miteinander kombiniert. Im zweiten Fall kopiert er sich selbst, indem er alles erneut schreibt, obwohl der vorhandene Text einfach zu korrigieren gewesen wäre. Es geht nicht mehr darum, etwas bereits Vorhandenes zu „recyceln“, sondern darum, etwas sauber auf dem Manuskript zu fixieren, mit dem Ziel sozusagen eine Reinschrift herzustellen.

Die methodische Unterscheidung von zwei Schreib-Wegen ist kein Selbstzweck, weil die Differenzierung im Falle des Quartett-Beispiels entscheidend ist, um auch noch etwas anderes zu verstehen. Die Tatsache, dass Beethoven bei T. 34–35 einmal „integrativ“ und einmal „abschriftlich“ gearbeitet hat, gibt Auskunft über den genetischen Status der einzelnen Varianten: Die letzte Variante D wurde wahrscheinlich konzipiert, als die Fortsetzung des Textes in T. 36 schon fixiert worden und kein hinreichender Schreibraum mehr vorhanden war, d. h. innerhalb eines Revisions-Prozesses; Variante b dagegen ist „ad hoc“ (currenti calamo) entstanden. Die kombinierte Analyse von Schreibprozessen und Invarianzen bietet also einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn, der den genetischen Status (ad hoc vs. Revision) der einzelnen Varianten von op. 59, 3 erhellt.

Offene Fragen

Neben den Vorteilen, welche die Invarianz-Darstellung mit sich bringt, ergeben sich jedoch auch Probleme, die im Projekt bisher ungelöst geblieben sind. Diese lassen sich anhand eines Beispiels verdeutlichen, weshalb die Variantenstelle aus dem Lied Op. 75, Nr. 2 erneut aufgegriffen wird.

In der hier dargestellten eingefärbten Transkription der Varianten b und I ist erkennbar, dass mitunter auch Töne, deren Tondauern nicht exakt übereinstimmen, mit derselben Farbe markiert sind, wie z. B. eine punktierte Viertel c2 (Variante b) und eine Viertel c2 mit Achtelpause (Variante I). Ähnlich verhält es sich beim Schlussakkord, der sich in den Varianten geringfügig unterscheidet: Die Viertel e / g (Variante b) und e / g / c1 (Variante I) sind dennoch gleich eingefärbt. Der Grund für diese Einfärbung ist die Annahme, dass in diesen nur in ihrem Leitstimmenverlauf festgehaltenen, also nie vollständig ausgeführten Varianten als Schlussakkord immer eine – wie auch immer gestaltete – Form des C-Dur-Dreiklangs beabsichtigt ist.

Eine solche interpretierende Praxis der Invarianz-Darstellung wird wahrscheinlich je nach Editor zu differenten Einfärbungen der Transkription führen. Um diese Differenz so weit wie möglich zu vermeiden, wurde im Projekt zunächst eine engere Definition des Begriffs der Invarianz erwogen. Dieser älteren Definition zufolge müssen zumindest Tonhöhe und Tondauer übereinstimmen, damit ein Textelement in zwei Varianten als gleichbleibend eingestuft wird. Beim gezeigten Beispiel hätte die Anwendung dieser konsequenten Regel allerdings eine bunte Einfärbung zur Folge, wobei der damit verbundene Erkenntnisgewinn gering wäre und wichtige Ähnlichkeitsbeziehungen und Zusammenhänge in den Hintergrund gerieten. Außerdem sind weitere problematische Fälle zu erwägen: Beispielsweise ist fraglich, wie mit der Einfärbung verfahren wird, wenn eine Tonfolge transponiert in einer späteren Variante wiederkehrt oder ein Ton bzw. ein Motiv seine syntaktische Position innerhalb des Taktes oder in der Variante verändert. Man müsste darüber streiten, ob diese Verschiebungen noch als invariant betrachtet werden dürfen.

Ein weiteres, grundsätzliches Problem kann wiederum anhand des Beispiels aus dem Quartett op. 59, 3 aufgezeigt werden. In Bezug auf den „integrativen Schreibweg“ konnte man plausibel nachweisen, dass die wiederverwendeten Zeichen der ersten Schreibschicht in ihrer Gesamtheit dem „stabilen“ bzw. invarianten Textteil entsprechen. Diesen Fall kann man jedoch nicht verallgemeinern, weil die Um-Schreibungsprozesse auch die Tondauern oder die metrische Position der Noten modifizieren können. Eben dieser Fall ist in der Stimme der ersten Violine in T. 34D zu beobachten. Hier wurden die schon vorhandenen ersten beiden Noten (as2 und g2, jeweils Viertel- und Achtelnote) im Verlauf des Umwandlungsprozesses mit einer dritten Achtelnote (f3) kombiniert und mit einem Balken versehen. Dadurch wurde die erste Viertelnote zu einer Achtelnote verändert und infolgedessen auch die metrische Position der zweiten Achtelnote (g2), die in Tonhöhe und Rhythmus gleich bleibt, modifiziert. Die Achtelnote wird demzufolge von der dritten auf die zweite Zählzeit verschoben: Das Zeichen wurde graphisch invariant beibehalten, aber gleichzeitig in einen neuen Kontext, also variant eingebettet. Die Abbildungen 20 und 21 zeigen den Verlauf der beschriebenen Veränderung.

Hinsichtlich des Invarianz-Konzepts stellen sich einige grundsätzliche Fragen, die zurzeit kaum befriedigend zu beantworten sind: Das erste Problem betrifft die Definition von Ähnlichkeitsbeziehungen: Wo und wie sind die Grenzen zwischen Ähnlichem und Unähnlichem zu ziehen bzw. wie rigoros kann man Invarianz definieren? Inwieweit man Schreibschichten und Invarianz voneinander getrennt betrachten kann, ist die zweite Frage, die momentan noch ungeklärt ist. Das Problem wird akut, wenn Beethoven Textteile skriptural „recycelt“ und es stellt sich die Frage, ob dies zwangsläufig als Invarianz zu definieren ist.