Protokollnotizen Expertenworkshop Mainz, 18./19. November 2024

Teilnehmer:innen

Als Gäste nahmen teil:

Dr. Katrin Henzel (KHe, Universität Kiel), Dr. Stefan Münnich (StM, Webern-Ausgabe, Basel), Dr. Simon Obert (SO, Paul-Sacher-Stiftung, Basel), Alessandra Paciotti (AP, Promovendin, Universität Cremona), Dr. Laurent Pugin (LP, RISM/Schweiz), Prof. Dr. Federica Rovelli (FR, Universität Cremona)

Beteiligte aus dem Projekt und dem näheren Umkreis des Projekts:

Bernhard R. Appel (BA), Susanne Cox (SC), Jens Dufner (JD), Kristin Herold (KH), Johannes Kepper (JK), Ran Mo (RM), Andreas Münzmay (AM), Elisa Novara (EN), Lisa Rosendahl (LR), Richard Sänger (RS), Agnes Seipelt (AS), Joachim Veit (JV), Jan-Peter Voigt (JPV)

Einführendes Impulsreferat

SC gibt zunächst eine kurze Einführung in die Rekonstruktion des zwischen Januar und Mai 1823 von Beethoven genutzten „Notirungsbuchs K“, dessen ursprünglicher Zustand soweit wie möglich digital wieder hergestellt und dessen Inhalt erschlossen werden soll. Es handelt sich um insgesamt 88 Seiten mit 480 einzelnen Skizzen, meist zum I. Satz der 9. Sinfonie op. 125 auf ca. 57 Seiten und zu den Diabelli-Variationen op. 120 auf ca. 13 Seiten. Ca. 80 Skizzen konnten bislang nicht zugeordnet werden.

Zur Erschließung gehört neben dieser Rekonstruktion (die auch die zwischenzeitlich geänderte Lagenstruktur des inzwischen aufgeteilten Manuskripts umfasst) und dem Versuch der Identifikation der Skizzen das Herausarbeiten von Ähnlichkeiten und Verwandtschaftsbeziehungen der Skizzen untereinander und zum Werktext – vom Projekt momentan unter dem Begriff der Konnektivität zusammengefasst.

Die digitale Umsetzung sollte u.a. folgende Sortier- bzw. Ordnungsmöglichkeiten bieten:

– alle Skizzen zu einem Satz eines Werks bzw. zu einem Werk insgesamt

– alle Skizzen in einer Tonart, Taktart

– Skizzen mit bestimmten Verweisarten

– Skizzen, die Ähnlichkeiten aufweisen

– Zuordnung der Skizzen zu Abschnitten des Werktextes

Ferner soll es eine Listenansicht (quasi als Inhaltsverzeichnis) geben, aus der hervorgeht, welche Skizzen auf den einzelnen Seiten zu finden sind. Eine Audio-Komponente, die die Möglichkeit schafft, einzelne Skizzen vergleichend zu hören, ist ebenfalls vorgesehen.

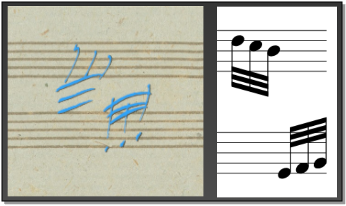

Die Erfassung folgt ausgehend von den erkannten Schreibzonen – die darin enthaltenen Zeichen (die zu verschiedenen Schreibschichten gehören können) werden im Faksimile einzeln farblich gekennzeichnet und in einem zweiten Schritt transkribiert. Dabei werden bereits Verweise auf Ähnliches festgehalten.

Hingewiesen wird auf folgende arbeitsökonomisch notwendige Beschränkungen: Die Erfassung der Skizzen beschränkt sich auf Notirungsbuch K: Skizzen zu den beiden darin vertretenen Hauptwerken in anderen Quellen werden in diesem Modul nicht berücksichtigt. Ferner betrifft die Erschließung in der Regel nur die letztgültige Variante – lediglich an einigen ausgewählten Fällen soll auch die vollständige Genese einer Schreibzone dargestellt werden.

SC beendet ihre Einführung mit einer kleinen Beispielsammlung, die die Schwierigkeit der Klassifikation der Skizzen veranschaulicht.

Diskussion

Die Diskussion entzündet sich zunächst an der Frage „Was ist eine Skizze?“ bzw. „Wie lässt sie sich abgrenzen?“ (JD) „Inwieweit stellt sie eine ‚Sinneinheit‘ dar?“

BA hält eine Definition für am leichtesten „ex negativo“ vermittelbar: Eine Skizze ist kein Werktext, nicht zum Aufführen bestimmt, fragmentarisch, oft kryptisch-hermetisch, in der Regel nicht geschlossen. Er weist darauf hin, dass Versuche einer morphologischen Definition gescheitert seien (weil oft in Funktionszusammenhängen gedacht wurde, also die Funktion der Skizze für das „Werk“ im Mittelpunkt stand).

JD thematisiert das Problem der Unterscheidung von Skizzen: Wo ist die Grenze zwischen „neu“ oder „Fortsetzung“? Dennoch sei oft erkennbar, dass etwas musikalisch Neues anfängt. AM weist auf den grafisch/materiellen Zusammenhang hin, wobei nach dem Erkennen überprüft werden müsse, ob sich der Eindruck auch inhaltlich verfestigen lässt.

Ausführlicher wird die Frage von LP erörtert, wie „Ähnlichkeit erkannt/bestimmt werden kann“ (lassen sich etwa kleine Motive isolieren?) und ob sich dafür automatisierte Verfahren anwenden ließen – etwa um bei der Identifikation der 80 noch nicht bestimmten Skizzen zu helfen. Die Befürchtung, dass dann u. U. etwas erkannt werde, das „neben der Sache liegt“ ist groß; die „handkuratierten Listen“ werden in der Runde für empfehlenswerter gehalten als eine automatisierte Auswertung – letztere könne aber gute Hinweise auf eine Überprüfungsnotwendigkeit geben.

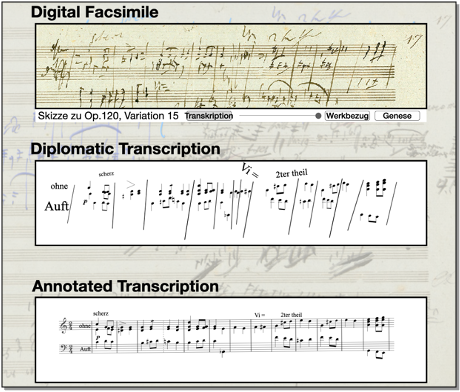

Als wichtiger Punkt gilt die adäquate Vermittlung von Unsicherheiten: Zumindest sollte eine Konsensinterpretation dort angeboten werden, wo das möglich ist. JK weist darauf hin, dass das Projekt schon im Datenmodell einen mehrstufigen Ansatz mit SVG, Diplomatischer Transkription, Annotierter Transkription und letztlichem Werktext wählt (s.u.). Auf jeder einzelnen dieser Ebenen finde Interpretation statt; durch ihre Trennung lasse sich diese insgesamt jedoch besser nachvollziehen und so eine erhöhte Transparenz der Edition erreichen.

Impulsreferat Transkriptionsprobleme

RS erläutert zunächst die traditionellen Transkriptionsmethoden an Publikationen von D. Busch-Weise und S. Brandenburg und stellt diesen dann am Beispiel einer Skizze zu den ersten Takten des Kopfsatzes der 9. Sinfonie auf Seite 62 von Notirungsbuch K (Landsberg 8,1, S. 14) das Vorgehen des Projekts gegenüber: Mit dem Erstellen von SVG-Pfaden werden zunächst die Eintragungen des Faksimiles adressierbar gemacht. In Notirungsbuch K sind auf diese Weise bisher 745 Schreibschichten mit 58.846 Einzelzeichen erfasst.

Das Projekt realisiert bei der Transkription anschließend einen Dreischritt, für den die Idee einer „fluiden Transkription“ (quasi als Übergang vom „Befund“ zur „Deutung“) leitend ist: Auf das (auf die beschriebene Weise durch SVGs „erschlossene“) Faksimile folgt eine „diplomatische Transkription“, die die Zeichen des Faksimiles unter Wahrung der originalen Topographie lesbar macht – diese wird dann überführt in eine „annotierte Transkription“, die die Notenzeichen in einen modernen, standardisierten Notentext (mit farblich gekennzeichnete editorischen Ergänzungen) überführt.

Die drei Zustände sollen fluide (bzw. mit einem Schieberegler) ineinander überführt werden können, gleichzeitig erleichtert eine separate synoptische Darstellung das Erfassen der Unterschiede.

RS weist auf eine Reihe von Transkriptionsproblemen hin, die in der nachfolgenden Diskussion aufgegriffen werden: Eine Einfärbung bzw. Erfassung der Noten (also der „Shapes“) lässt z. B. nicht die Isolierung einzelner Notenfähnchen oder die separate Adressierung von Hals und Notenfähnchen (die ja oft in einem Zug geschrieben sind) zu – diese Art der Erfassung der grafischen Domäne ist in dem primär auf die logische Domäne konzentrierten MEI bislang regulär nicht vorgesehen. Problematisiert wird ferner der Versuch, „musikalisch sinnvolle“ Texte herzustellen, wobei stets die Gefahr bestehe, sich am späteren Werktext zu orientieren und in diesem Sinne Dinge „zurechtzulesen“. Im Anschluss zeigt SC Beispiele für verschiedene Transkriptionsprobleme.

Diskussion

BA unterstreicht nochmals, dass eine Skizze nicht als „Werknotat“ vorgesehen ist (also quasi wie ein „Notensatz“). Die abgestuften Transkriptionsformen des Projekts bewegen sich immer weiter weg vom Handschriftenbefund, durch die Abstufung in verschiedene Schritte ist dieser Prozess aber nachvollziehbar.

Das Problem der bei Beethoven oft unklaren Position des Notenkopfes löst eine intensive Diskussion aus: Insbesondere der Zwang der Festlegung (das Zeichen hat intentional eine Bedeutung, ein „dazwischen“ ergibt eigentlich keinen Sinn) wird kritisch gesehen. SO und KHe fragen, ob in solchen Fällen textkritische Anmerkungen bzw. ein Offenheitsvermerk (ggf. mit einem prozentualen Wahrscheinlichkeits-Attribut) nötig seien. BA verweist darauf, dass ein solcher Umgang mit Ambiguitäten rasch unpraktisch würde und dass Subjektivität der Entscheidung unvermeidbar sei. Zudem müsse man bedenken, dass alternative Möglichkeiten auf Einzelzeichen bezogen sich ggf. einschränken, wenn man bedenkt, dass es sich ja meist um „Ketten von Zusammenhängen“ handele.

JD fragt, ob man in der diplomatischen Transkription diesen „deutenden“ Schritt ggf. noch weglassen könne und in einer Generalanmerkung auf diese Offenheit von Positionen hinweisen könnte. Die diplomatische Transkription wäre dann ein „stumpfes Lesen“ und erst die annotierte zeigt die Interpretation auf. StM fragt, wie man hier Transparenz schaffen könne, um die Vermutung zu umgehen, das Projekt habe „Fehler“ aus Versehen gemacht bzw. übersehen. JK lenkt den Blick auf unterschiedliche Parameter, die unsicher sein können, daher sei es auch schwer, bestimmte Systematiken an Einzelfällen zu entwickeln bzw. umgekehrt nicht in einem zu komplexen Umgang mit den Problemen zu landen.

KHe plädiert dafür, solche Fälle gemeinsam zu sichten und dann etwas festzulegen, also Schleifen einzubauen, bei denen beschlossen wird, was kommentiert wird und was nicht. Dies könne den Arbeitsprozess transparenter machen.

AM bevorzugt, Wissen in Annotationen explizit zu machen, andererseits sei eines der Hauptprinzipien des Projekts die „Tendenz zum Zeigen“ – in diesem Sinne versteht auch RS das „Anklicken“ als Möglichkeit, Zeicheninterpretationen im Kontext der genannten unterschiedlichen Perspektiven zu verdeutlichen.

FR plädiert für das Verfassen von Generalbemerkungen, die mit entsprechenden Beispielen „garniert“ werden. Sie findet den Schieberegler für ein Nachverfolgen „zu schnell“. Sie fragt außerdem nach der Schreibzonen-Definition im Glossar: Dort finde sich eine inhaltliche Bestimmung, in der Regel sei aber eine Mischung unterschiedlicher Faktoren (auch der Skriptur) zu beobachten und musikalisch Neues diene mit der Unterscheidung (Zweifel seien relativ selten.) In diesem Kontext wird auch der Umgang mit Verweiszeichen (bei Beethoven neben dem „Vide“ sehr oft auch eher unsystematisch genutzte Zahlen wie etwa „60“ oder „1000“) thematisiert und gefragt, wie inhaltlich Zusammengehöriges dargestellt werde. JK betont, dass technisch/konzeptionell jedes Blatt einzeln zu betrachten ist, also die Codierungen nach Quelleneinheiten erfolgen. Erst danach können in einem zweiten Schritt Dinge als zusammengehörig gekennzeichnet werden, etwa bei „Vide“-Verweisen über mehrere Seiten hinweg: Es handelt sich dann um zwei Schreibzonen, die erst in diesem 2. Schritt zusammengefügt werden.

Ein weiterer Punkt betraf das Problem der Ordnung von Skizzen. BA verweist auf die Schwierigkeit der strikten Unterscheidung zwischen einem naiv zugänglichen Eigensinn und dem Gebrauch einer Skizze. FR fragt, wie mit dem Rückgriff auf vorherige Skizzen umgegangen werde (in Erinnerung an das Vorgehen in Modul 1); sie erinnert sich an Fälle, in denen alternative/rivalisierende Varianten für eine Weile in Gebrauch bleiben und erst dann eine Entscheidung fällt.

Als eines der Hauptprobleme wird erkannt, dass jegliche Form der Darstellung in der Regel schon eine Reihenfolge suggeriert. BA betont, dass auch eine Synopse aller Skizzen die Genese schon verfälsche, weil bestimmte Skizzen jeweils schon erledigt waren, man sie also eigentlich in bestimmten Kontexten nicht mehr in den Blick nehmen sollte. Denkbar wären auch Skizzencluster, bei denen die längsten Skizzen eventuell als Bezugstext gelten könnten. Wichtig wäre aber herauszuarbeiten, was das jeweilige kompositorische Problem ist, an dem Beethoven gearbeitet hat. Terminologisch kommt der Begriff „erledigt“ ohnehin eigentlich erst mit dem Werktext ins Spiel, vorher bleibt das Skizzenmaterial tendenziell offen.

StM empfiehlt, Beispiele für nachvollziehbare Bearbeitungen unter Einbeziehung mehrerer Skizzen zu integrieren – JD betont, dass im Gegensatz zu einem sukzessiven Vorgehen bei Beethoven auch das gleichzeitige Experimentieren mit mehreren Ideen zu beobachten ist.

Impulsreferat Verwandtschaftsbeziehungen

AS und EN starten mit der Rekapitulation kurzer Begriffsdiskussionen das Themenfeld zur Erforschung der textuellen Verwandtschaftsbeziehungen. Für das Erfassen von Verwandtschaftsbeziehungen stehen gegenwärtig folgende Begrifflichkeiten im Raum: Invarianz – Ähnlichkeit – Satzkern – Konnektivität. Während die ersten beiden Begriffe bereits im ersten und zweiten Modul des Projekts definiert wurden, erhält im vierten Modul die Konnektivität einen ersten Definitionsentwurf.

Je nach angewandter Perspektive können Skizzen ihre Funktion wechseln, je nachdem, ob sie „für sich“ oder in Bezug auf das Werk betrachtet werden. Zuordnungen von Skizzen können vorgenommen werden aufgrund von:

– wiederkehrenden Mustern, Ähnlichkeit mit motivischen Strukturen

– Ähnlichkeit in Gattung, Form, Tonart, Taktart

– Verbalanmerkungen, die Einträge aufeinander beziehen

– diastematisch/rhythmischen Übereinstimmungen

– Gesten („Öffnen eines Raums“ wie beim Beginn der 9. Sinfonie, Terzvermeidung)

Als Diskussionsanstoß wurden einige Fragen in die Runde gegeben, u.a. „Lassen sich Klassen von Ähnlichkeiten bilden?“ und „Wie ermittelt/unterschiedet man Stellen, die für eine bestimmte Idee in Frage kommen?“

Mit Blick auf die Perspektive vom Werk her ist im Zusammenhang mit der Adressierung zu fragen, wie bei Übereinstimmungen mit Unisono-Partien umgegangen wird (wird in der Partitur alles Übereinstimmende markiert oder nur eine „Leitstimme“?). Ebenso stellt sich die Frage, ob jeweils eine komplette Skizze oder nur Teile mit dem Werktext verknüpft werden.

Diskussion

LR berichtet über ihre Vorarbeiten zur Beziehung zwischen Skizzen und finalem Werktext und den Problemen, die bei einem direkten Vergleich von Skizzen zur Neunten Symphonie mit der Partitur entstehen.

JK sieht bei der Bezugnahme zum Werktext (als „Wiederaufgreifen“ von Skizzen) die Gefahr, dass die Edition rasch in eine Form der Analyse übergeht. Frage: Müssten Beziehungen klarer formuliert werden (oft liegen nicht präzise Übereinstimmungen vor!) oder sollten mehrere denkbare Stellen ohne Wertung markiert werden?

Auf die Frage von KHe, ob das Erkenntnisinteresse in diesem Falle bei der Entscheidung helfen könne, stellt SC klar, dass es dem Projekt primär um das Zur-Verfügung-Stellen eines Werkzeugs zur Auswertung der Skizzen gehe, wobei Offenheit weitgehend bewahrt werden soll (durch Gegenüberstellen oder eine Grundzuordnung sollen Möglichkeiten der Auswertung geschaffen werden). KHe und JD plädieren dafür, Fälle durchzuspielen, um den Nutzenden konkrete Angebote zu machen, so dass sie davon ausgehend eigene Analysen betreiben können, also einen „geführten empfohlenen Kontext“ mit einem „freien Spiel“ verbinden. Diese Angebote finden ihre Beschränkung aber im möglichen Zeitaufwand für das Aufdecken von Ähnlichkeitsbeziehungen; eher kann man von „Probebohrungen“ sprechen.

Nochmals wird (u.a. von FR) hervorgehoben, dass bei der Beurteilung von Skizzen das behandelte kompositorische Problem identifiziert werden sollte (wie viele Skizzen sind z. B. für eine Überleitung zur Reprise gemacht worden?). Die Wiedergabe des Werktextes könnte mit einer Art „heatmap“ verbunden werden, so dass plastisch hervorgehoben wird, welche Bereiche besonders von der Skizzierung betroffen sind. KHe plädiert dafür, neben der gewöhnlichen und mit vielen Problemen behafteten Perspektive „von hinten“ (also vom Werk aus) auch eine Perspektive „von vorn“ zu versuchen, auch wenn eine Darstellung des „Wachstums“ einer Idee nur punktuell gelingen könne. Aber dieses „Prozessurale“ bzw. auch die Darstellung von Sackgassen könnten neue Erkenntnisse ermöglichen. SC wendet ein, dass die Skizzen oft genetisch kaum zu ordnen seien, weil „Vorstufen“ o.ä. meist nicht feststellbar sind. Die gegenwärtig eingenommene Perspektive „vom Werktext aus“ bezeichne neutral „alle Stellen“ mit entsprechendem Material, ohne diese chronologisch zu ordnen. JD regt an, Möglichkeiten des „Spiels“ mit diesen Fundstellen anzubieten (also eine offene Reihenfolge, die die Nutzenden spielerisch in denkbare Reihenfolgen bringen können).

StM führt als Bild die Verwandtschaftsbeziehung bei Kindern/Eltern, Stiefkindern und Waisenkindern an – bei letzteren ist kein Einblick in ein Geburtenregister möglich; er plädiert von daher auch eher für Bereiche, d.h. abstraktere Einheiten.

BA möchte die werkanalytischen Aspekte eher „abwerten“ und zeigen, dass zwischen den beiden Welten ein existenzieller Unterschied besteht. Skizzen sind „Konjunktivformulierungen“, denn das Vorgehen ist nicht das eines Dombaumeisters, der seine Steine einpasst. Beim Schritt in den Werktext wird aus den Konjunktivformen eine einzige ausgesucht und damit in einen Indikativ geändert. Interessant ist die Frage, wie man erklären kann, ab welchem Punkt die Skizzenarbeit ins Werkhafte kippt? Es genüge zu zeigen, dass es zu bestimmten Stellen „Skizzencluster“ gab (zumal man immer davon ausgehen muss, dass Lücken in der Überlieferung bestehen, also solche Cluster keineswegs vollständig sind). Trotz des Verfahrens der Leitstimmenkopie bleiben die meisten Skizzen ohne engere Beziehung zum Werktext.

SO weist darauf hin, dass mit der inhaltlichen Erschließung des Notirungsbuchs K im Zentrum der Bemühungen schon Erhebliches geleistet sei (er erwähnt die umfangreichen Birtwisle-Materialien, bei denen man froh wäre, überhaupt etwas Vergleichbares zu haben). Alles was darüber hinausgeht, solle man als „nice-to-have“ betrachten, denn Benutzende seien mit dieser Edition ja in der Lage, selbst weiter zu suchen. So sei für ihn die Konnektivität von Bereichen ausreichend, während alle weiteren Details individuell entdeckt werden könnten. AS ergänzt, dass dennoch selbstverständlich die Behandlung ausgewählter Use-Cases vorteilhaft sei, um die Nutzenden mit den durch das Projekt eröffneten Möglichkeiten vertraut zu machen. Auch eine denkbare Verbindung mit „konkreten Anleitungen“ könnte laut JV an diesen Stellen positioniert werden. In diesem Sinne hält auch KHe Visualisierungshilfen wie die bereits angesprochene heatmap für wichtig, da sie Impulse vermitteln, um dann selbst in den „Spielwiesen der Kreativitätsforschung“ aktiv zu werden, dies sei auch im Hinblick auf Interdisziplinarität wichtig.

AM regt an, bei solchen Use-Cases, Anleitungen und Visualisierungen stets auch transparent zu machen, welche Fragen ihren Ausgangspunkt bildeten.

Impulsreferat technische Umsetzung im „Facsimile Explorer“ (FX)

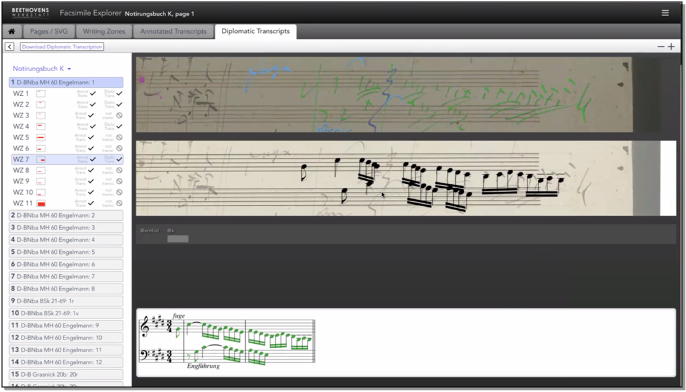

JK erläutert die Werkzeuge, die zunächst für die Umsetzung des Dreischritts der Transkriptionen eingesetzt werden, darunter als Kernanwendung der sog. „Facsimile Explorer“ (FX), der über Github zur Nachnutzung in anderen Projekten bereitgestellt werden soll.

Davon zu unterscheiden sind die Darstellungen für Nutzende – aber gerade die Werkzeuge zur Erstellung sollen in anderen Projekten nachnutzbar sein, so dass entsprechende generische Lösungen bevorzugt werden. Abgerundet wurde dieser Block durch eine kurze Beschreibung des technischen workflows innerhalb von Modul 4:

- SVG-shapes erstellen („Anmalen“ mit Grafik-Tablets, zugleich erste inhaltliche Auseinandersetzung)

- FX: Schreibzonen als Bereiche anlegen und SVG-shapes zuordnen

- Annotierte Transkriptionen erstellen (mit Notensatzprogramm) und Korrekturlesen (FX, mei-friend)

- FX: SVG-shapes mit der Annotierten Transkription verbinden, daraus die Diplomatische Transkription und den sog. „liquifier“ (vgl. Abschnitt Impulsreferat Transkriptionsprobleme, der „liquifier“ visualisiert die fluide Transkription) generieren

Schon allein durch diese Datenaufbereitung erkennt JK viele Problemfelder, die eine entsprechende Positionierung erfordern: Welche Auswirkungen haben z. B. die Wahl der Schlüssel, die Nutzung von Rastralen oder die unterschiedlichen Notenformen auf die Interpretation?

Diskussion

In der Diskussion werden etliche grundsätzliche Probleme, die sich auch bei den inhaltlichen Diskussionen schon stellten, wieder virulent, da in Beethovens Werkstatt „Technik“ und Behandlung der Inhalte sehr eng verknüpft sind. Für den FX wird in der Runde angeregt, Short- Cuts für bestimmte, sich wiederholende Tätigkeiten einzubauen.

Eines der Kernthemen ist nochmals die Frage des Umgangs mit Ungenauigkeiten: Skalen könnten z.B. auch als Strich wiedergegeben werden. Bei unsicheren Tonhöhen plädiert AM nochmals für die Möglichkeit „g+a“ zu sagen, also Entscheidungen offen zu halten. Er wünscht sich feingranulare Referenzierungsmöglichkeiten, um Zitierfähigkeit herstellen zu können.

LP fragt, inwieweit auch zwei diplomatische Transkriptionen aus den SVGs der Faksimiles erzeugt werden könnten.

Kristin Herold und Joachim Veit, 11.7.2025