zurück zum Inhaltsverzeichnis

Expertengespräch zur genetischen Textkritik im Bereich Musik

Zum Selbstverständnis der genetischen Textkritik bzw. textgenetischer Projekte

von William Kinderman

Auf der Website des Forschungsprojekts liest man im Abschnitt „Überblick“ Folgendes:

Im Rahmen des Forschungsprojekts Beethovens Werkstatt sollen erstmals umfassende theoretische Konzepte der genetischen Textkritik in Bezug auf Musikwerke erarbeitet werden. Dazu sollen nach Möglichkeit die kompositorischen Schreibprozesse sowohl innerhalb einzelner Arbeitsmanuskripte als auch in der Abfolge aufeinander beziehbarer Werkstatthandschriften rekonstruiert werden, um so Aufschluss über Beethovens kompositorisches Denken, Handeln und Entscheiden zu erlangen. Die Ausgangshypothese ist dabei, dass komponierendes Schreiben und Denken identisch sind.

Auf der Website heißt es ferner, dass ein Ziel des Projekts in der „Erfassung der in den Quellen zu beobachtenden Textbewegungen“ liege und dass Kritik am Projekt willkommen sei.

Sicherlich könnte es aufschlussreich sein, eine solche, für den ersten Prototyp ausgewählte, mehrfach überarbeitete Stelle aus Beethovens erster Werkniederschrift zum Kopfsatz der letzten Sonate, op. 111, zu untersuchen und zu bewerten. Im gewählten Beispiel geht es um eine Passage in der Reprise des Sonatensatzes, vor allem um Takt 132, wo die Musik eine Klimax und einen Wendepunkt in der höchsten Tonlage erreicht.

Da es in der Musik um die Kunst des Hörens geht, muss angenommen werden, dass Beethoven beim Schreiben und Revidieren seiner Komposition mit seiner eigenen Hörerfahrung konfrontiert worden ist. 2 Außerdem ist es evident, dass in derartigen Werkstatthandschriften nicht alles genau notiert wird. Diese Kategorie von Manuskripten charakterisierte der Komponist selbst als ein „bloßes erstes Koncept […] wodurch wie es manchmal zu geschehen pflegt manches noch unvollkommen u[nd] nicht richtig angezeigt” 3 sei. Wenn also „kompositorische Schreibprozesse” dargestellt werden sollen, um „Aufschluss über Beethovens kompositorisches Denken[…] “ zu erlangen, muss der grössere Zusammenhang der Quellen und deren künstlerischer Inhalt untersucht werden. Nur so können Aspekte des Schaffensprozesses überzeugend verstanden werden.

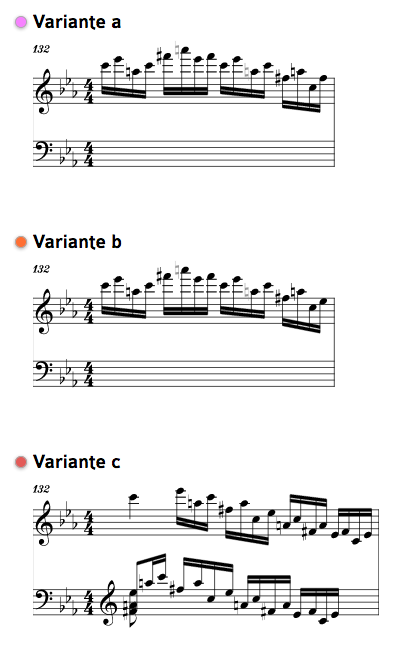

Lassen Sie uns die Übertragungen des besagten Quellenbeispiels näher betrachten, wie sie im ersten Prototyp des Projekts vorgelegt werden. Sie sind als Varianten a bis c bezeichnet (vgl. Abb. 1).

Varianten a und b sind fast identisch; wie dem Faksimile (vgl. Abb. 2) zu entnehmen ist, besteht der einzige Unterschied bezüglich der letzten Note: Es geht darum, ob sie als Fis anstatt als Es gelesen wird. Im Manuskript erweckt diese Änderung den Eindruck, dass es sich dabei wahrscheinlich um einen flüchtigen Schreibfehler handelt, den Beethoven sofort von Fis in Es korrigiert hat. Es fragt sich also, ob wir hier sinnvoll von einer bedeutenden „Variante“ sprechen können.

Beethoven-Haus Bonn, BH 71, S. 14 (Ausschnitt).

Wichtiger ist die Registerlage zu Beginn dieses Abschnitts. Er entspricht dem Takt 132 der Endfassung des Satzes. Diese Stelle erscheint am Ende einer längeren aufsteigenden Passage. Beethoven notiert „in 8va“ im ersten Takt des Manuskripts BH 71, Seite 14, wodurch deutlich wird, dass die Musik hier das höchstmögliche Klavierregister erreicht. Das Problem der Tonlage betrifft alle drei der sogenannten Varianten, die im Prototyp übertragen worden sind. Ist es plausibel, dass Beethoven hier einen plötzlichen Sprung vom H hinab zum C beabsichtigte, um dann nach vier Sechzehntelnoten vom C wieder bis Fis hinaufzuspringen? Man muss also die Notierung „8va“ auch für diese vier Noten weiterhin editorisch gelten lassen. Musikalisch, aber auch unter rein technischen Aspekten des Klaviersatzes hat eine solche abrupte Diskontinuität wenig Sinn. Außerdem gibt es über dem stark revidierten dritten Takt von Seite 14 die Bleistift-Notierung „8v[a] – – “, die in der Übertragung fehlt, obwohl es sicherlich zur nächsten kompositorischen Schicht (also zur sogenannten Variante c ) gehört. Ebenso fehlt bei der angebotenen Transkription eine schwer lesbare Notierung mit Tinte zu Beginn des zweiten Taktes, bei jener Stelle, wo die Notation „8va“ angeblich fehlt. Dieses Notat könnte wohl als „in –“ oder „in [8] –“ gedeutet werden.

Besonders problematisch ist die sogenannte Variante c, eine Übertragung der ersten Fassung des dritten notierten Taktes auf Seite 14. Beethoven schreibt hier eine Fassung des Taktes für beide Hände des Pianisten aus. Dieser Takt wurde mit Bleistift und Tinte geschrieben und weiter revidiert. Der Komponist kam jedoch auf dieser Seite des Manuskripts zu keiner befriedigenden Lösung: Deshalb wurde die Passage auf Seite 17 am Schluss des Manuskripts in verbesserter Form noch einmal ausgeschrieben (vgl. Abb. 3).

Beethoven-Haus Bonn, BH 71, S. 17 (Ausschnitt).

Wenn es Ziel des Forschungsprojekts sein soll, „Aufschluss über Beethovens kompositorisches Denken“ zu erlangen, muss man sich über diese Transkription der Variante c wundern. Sie präsentiert keine musikalisch sinnvolle Fassung der Passage, was angesichts Beethovens Meisterschaft als Komponist befremdlich erscheinen muss: Der Takt enthält überzählige Notenwerte, die beiden Hände sind rhythmisch nicht koordiniert, die Passage ist nicht spielbar und musikalisch unverständlich.

Das Problem liegt nicht in Beethovens Musiknotierung im Manuskript, sondern in der Übertragung. Denn im Manuskript sind in der ersten Fassung der Passage tatsächlich beide Hände eng miteinander koordiniert. Obwohl diese Erstfassung des Taktes später zum Teil ausgestrichen wurde, kann man feststellen, dass die Parallelität der Hände konsequent beibehalten wurde, eine Tatsache, die in der angebotenen Transkription zum Teil reflektiert wird. Auch im Faksimile kann man erkennen, dass zum Beispiel die aufsteigende Terz A – C im ersten Taktteil in den Akkoladen direkt übereinander geschrieben worden ist.

Warum ist die Transkription fehlerhaft und ungenügend? Es ist nötig einzusehen, dass die erste Note in der hohen Tonlage dieses Taktes keine Viertelnote sein kann. Erst wenn dieser erste Ton als Achtelnote transkribiert wird, und zwar mit dem Zusatz „8va“ wie er im Manuskript vorhanden ist, wird der musikalische Inhalt überzeugend vermittelt. Es kommt nicht selten vor, dass Beethoven in seinen Musikhandschriften eine Notengruppe räumlich so notiert, dass eine Note etwas entfernter von den anderen platziert wird. In einer Transkription kann man etwa durch eine gestrichelte Linie den Bezug eines Tons zu den anderen (hier C Viertelnote zu den folgenden Noten der Gruppe, den Sechzehnteln A und C) eindeutig klarstellen. Es ist ein gängiges Verfahren, solcherlei Ergänzungen vom Herausgeber durch gestrichelte Linien oder Klammern zu kennzeichnen.

Wird im Forschungsprojekt Beethovens Werkstatt wirklich „erstmals [ein] umfassende[s] theoretische[s] Konzept der genetischen Textkritik in Bezug auf Musikwerke erarbeitet?“ 4 Ist das Wort „erstmals“ berechtigt? Die Forschung über den Schaffensprozess Beethovens hat eine lange Vorgeschichte, und die sogenannte „genetische Textkritik“ der Quellen steht in engem Zusammenhang mit bereits existierenden Studien und Skizzenausgaben. Es gibt eine fließende Kontinuität zwischen der genetischen Textkritik oder critique génétique der letzten Jahrzehnte und der Quellenforschung und -analyse, die mindestens schon seit Gustav Nottebohm, seit Mitte des 19. Jahrhunderts geleistet worden sind.

Man sucht auf der Website des Werkstatt-Projekts allerdings vergebens nach Spuren der älteren oder neueren Forschung. Schon vor etwa einem Jahrhundert wurde gerade diese Stelle im Manuskript BH 71 von Heinrich Schenker diskutiert, und seither gab es andere Studien, die relevant sind, auch wenn in ihnen der Terminus „genetische Textkritik“ nicht vorkommt. 5 In seinem neuen Buch aus dem Jahr 2015 über Music Sketches stellt Friedemann Sallis fest, dass „viele Musikwissenschaftler versuchen, die Ziele [der genetischen Textkritik] zu erreichen, ohne explizit das Verhältnis ihrer Arbeit zur critique génétique anzuerkennen.“ 6

Es geht in erster Linie darum, dass wir uns beim Studium des künstlerischen Schaffensprozesses nicht positivistisch verengt, d. h. nicht nur mit dem Erscheinungsbild der Notation beschäftigen, sondern die Quellen in ihrem Zusammenhang untereinander bzw. im musikalischen Kontext untersuchen.

Betrachten wir gemäß dieser Verfahrensweise diese Nahtstelle im Kopfsatz der letzten Beethoven-Klaviersonate näher. Diese zur Reprise gehörende Passage entspricht nicht der Exposition der Sonatenform, sondern weicht von ihr ab; Beethoven erweitert die Musik im Vergleich zur Exposition um zehn Takte. Dabei nutzt er das hohe Klangregister derart, dass viele Tasteninstrumente der Zeit den höchsten Ton Es im Diskant auf der zweiten Sechzehntel im Takt 132 nicht ausführen konnten; der Umfang der damaligen Klaviertastatur reichte oft nur bis C, eine kleine Terz tiefer. Aus diesem Grund hatte Beethoven bei der letzten revidierten Fassung in Ms BH 71 auf S. 17 (vgl. Abb. 3) eine Ossia-Version geschrieben, die identisch ist mit der Stelle, die wir diskutiert haben: eine Achtelnote C mit darauf folgenden Sechzehntelnoten, A und C. 7 In kleiner Schrift notierte Beethovens Kopist auf S. 17 unten die Frage: „soll ich in die Höhe schreiben[?]“. Sie bezieht sich eindeutig auf den hohen Ton Es. Beethoven wusste genau, dass die gebräuchliche Registerlage hier ihre obere Grenze erreicht.

Dieser Stelle entspricht die Kehrtwende beim Tempo I in der Exposition, jenem Punkt, wo das lyrische zweite Thema in Es-Dur jäh abbricht (Takte 55–56). Wenn jedoch in diesem Abschnitt, mit den Worten der fiktiven Figur Wendell Kretzschmar im achten Kapitel von Thomas Manns Roman Doktor Faustus gesprochen, „nach Passagen melodischer Lieblichkeit […] der zerwühlte Sturmhimmel des Stückes“ abrupt wiederkehrt, so verdient die Behandlung der formal entsprechenden doch inhaltlich stark veränderten Passage in der Reprise besondere Aufmerksamkeit. Denn die Kluft zwischen der Passage von „melodischer Lieblichkeit“, die in C-Dur steht und eine Verlangsamung des Tempos bis zum Adagio mit sich bringt, und der Fortsetzung der erregten, stürmischen Musik im Moll-Bereich, wird nun eindrucksvoll vermittelt. Beethovens Erweiterung von zehn Takten schafft hier einen auffallenden, wichtigen Übergang.

Um Beethovens Revisionen ab Takt 132 auf den Seiten 14 und 17 des Manuskripts BH 71 in ihrem ästhetischen Kontext besser zu verstehen, ist es hilfreich und notwendig, die zugehörigen anderen Quellen zur Kenntnis zu nehmen, und nach dem Zweck und Sinn der kompositorischen Änderungen zu fragen. In der genetischen Textkritik ist ein integriertes Arbeitsverfahren wertvoll und erforderlich: eine wissenschaftliche Arbeitsweise, die einerseits musikalische Analysen der Quellen bietet und die andererseits Transkriptionen der Handschriften liefert, die durch analytische Einsichten gesteuert werden. 8

Obwohl Beethovens letzte Sonate op. 111 in der uns bekannten Endfassung aus nur zwei Sätzen besteht, hatte der Komponist zunächst an eine dreisätzige Anlage gedacht. Das beweist ein Eintrag im Berliner Skizzenbuch Artaria 197 auf S. 76, wo Beethoven einen kurzen Entwurf eines fugierten Abschnitts als „3tes Stück presto“ betitelt. Das Thema, das hier als Subjekt in einer Fugenexposition verwendet wird, ist mit dem Hauptthema des ersten Allegro-Satzes in der Endfassung gleich. Wenn Beethoven sich später zu einer zweisätzigen Anlage entschlossen hat, so hing diese Absicht offensichtlich mit seinem Vorhaben zusammen, konkrete Beziehungen zwischen den beiden Sätzen einzubauen. Der zweite Satz der Sonate besteht aus einer Folge von Variationen eines lyrischen Themas, „Arietta“ bezeichnet, mit der Vorschrift „Adagio molto semplice e cantabile“. Im Gegensatz zum Arietta-Satz bleibt der Kopfsatz hauptsächlich im schnellen Allegro-Tempo und im Moll-Bereich, wobei die Musik wie schon erwähnt, einen stürmischen Grundcharakter aufweist. Deshalb ist es auffällig und signifikant, dass in diesem erregten Satz kontrastierende lyrische Passagen in Dur zweimal vorkommen. Beide Passagen bereiten eine Verlangsamung hin zum Adagio-Tempo vor. Im narrativen Verlauf des Ganzen sind diese Episoden eindeutig als Vorahnungen des lyrischen Arietta-Satzes zu verstehen. Aus dieser Perspektive ist es verständlich, dass Beethoven geneigt war, die zweite lyrische Passage in C-Dur — der Tonart des Arietta-Satzes — bedeutend auszudehnen.

Der Nonenakkord auf der Dominante von C-Dur in den Takten 120–121 des ersten Satzes kommt auch im Adagio-Abschnitt vor; er entspricht dem Höhepunkt in den Takten 157–158 des Arietta-Satzes. Diese Klimax im Finalsatz beschreibt Jürgen Uhde zu Recht als „Zielpunkt des ganzen Satzes“ und bezeichnet sie metaphorisch als „Leuchtturm“. Uhde empfiehlt dem Pianisten nachdrücklich: „Schon wenn man das Adagio beginnt, sollte dieser ‘Leuchtturm’ die Orientierung bestimmen.“ 9 Aus diesem wichtigen Klang und dem damit verbundenen melodischen Schritt A – G in der Oberstimme entwickelt Beethoven dann in der Coda des Arietta-Satzes den ausgedehnten Triller auf A – G in den Takten 161–171. Als Antizipation und „Sprungbrett“ dieser späteren musikalischen Entwicklung besitzt die Adagio-Stelle des Kopfsatzes in den Takten 120–121 eine Schlüsselrolle.

Beethovens Arbeit an dieser herausragenden Passage in der Reprise des ersten Satzes ist in seinem Skizzenbuch Artaria 201 belegt, besonders auf S. 19, ohne dass die Stelle dort eine definitive Form annehmen würde. In diesem Kontext ist es nicht überraschend, dass gerade diese Passage im „ersten Koncept“ wie Beethoven das Manuskript BH 71 in seinem Brief an Schlesinger beschrieb – unvollendet blieb. Er hat zwar die Passage erfolgreich ausgedehnt und einen wirkungsvollen Übergang vom lyrischen Thema in den Takten 124–127 zu den aufsteigenden Sequenzen in den Takten 128–131 samt einer Umkehrung der Drehfigur des lyrischen Themas gefunden, doch mit der weiteren Verbindung der Passage mit der Fortsetzung der Reprise (Takt 132 in der Zählung der Endfassung) war Beethoven unzufrieden.

Ferner muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass Beethoven auf S. 17 von BH 71 den Schluss der Passage um einen ganzen Takt erweitert hat (vgl. Abb. 3). Im Unterschied zur Exposition gibt es hier zwei Takte, die auf verminderten Septakkorden basieren: zwei verschiedene verminderte Septakkorde werden nacheinander verwendet. Das ermöglicht Beethoven, die Passage gegenüber der Exposition dramatischer zu gestalten, wobei der zweite verminderte Akkord es ihm erlaubt, den Halbtonschritt As – G innerhalb der Takte 133 bis 134 zu betonen.

Wie dieses Beispiel zeigt, können komponierendes Schreiben und Denken nur als „identisch“ aufgefasst werden, wenn der Kontext und der Sinn des Geschriebenen gründlich untersucht und dargelegt werden. Das ist aber im ersten Prototyp des Forschungsprojekts Beethovens Werkstatt nicht der Fall. Es reicht nicht, „textgenetische Information” zu einer einzigen isolierten Quelle zu liefern, oder Übertragungen anzubieten, die nur das bloße Erscheinungsbild eines Manuskripts reproduzieren, ohne dem musikalischen Inhalt gerecht zu werden. In der Website des Projekts lesen wir unter „Erläuterung“ , dass „die Textgenese der Variantenstelle erklärt“ 10 wird, doch eine solche Erklärung fehlt ebenso wie eine Auseinandersetzung mit der relevanten musikwissenschaftlichen Literatur.

Wie kann man Beethovens Schaffensweise am besten untersuchen? Wir wissen aus Erfahrungen der Vergangenheit, was nicht gut geht. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in den Jahren zwischen 1950 und 1970 hat das Bonner Beethoven-Haus versucht, sogenannte „lesbare Faksimiles“ von Skizzenbüchern zu veröffentlichen. Doch die daraus resultierenden Transkriptionen und gedruckten Notentexte waren oft voller Fehler und die Kommentar-Teile der Ausgaben zu mager — die Kommentierung kam zu kurz. Aus heutiger Sicht zeigt sich, dass diese Methode zu begrenzt, zu positivistisch und abstrakt war.

Man möchte vermeiden, dass das neue Projekt Beethovens Werkstatt unter vergleichbaren Schwierigkeiten leidet. Einige Grundprinzipien und Vorschläge könnten dem Forschungsprojekt nützlich sein:

- Manuskriptquellenskizzen und Entwürfe, Autographe und korrigierte Abschriften hängen oft sehr eng zusammen. Man kann deshalb nichts ausklammern. Eine integrierte Arbeitsweise ist erforderlich.

- Ganze Hauptquellen und nicht nur Ausschnitte sollten bearbeitet werden. Die meisten Skizzenbücher und viele Autographe Beethovens wurden noch nicht veröffentlicht.

- Transkriptionen der Quellen müssen den musikalischen Inhalt sinnvoll vermitteln und Ergänzungen der Herausgeber müssen deutlich angezeigt werden.

- Eine digitale Darstellung einer Variantenabfolge hat wenig Wert, wenn die Übertragungen nicht zuverlässig sind und die ausgewählten Quellen nicht im Zusammenhang mit anderen Handschriften untersucht werden.

- Auf meiner Website Sketches for the Piano Sonata in E, Opus 109, Second Movement werden die Skizzen und Entwürfe zum zweiten Satz von Beethovens Klaviersonate op. 109 chronologisch geordnet und mit einer koordinierten Folge von Faksimiles, annotierten Übertragungen und Klangbeispielen verknüpft. Dadurch können Aspekte des künstlerischen Schaffensprozesses nachvollzogen werden. Diese „interactive website“ ist u. a. im Research-Teil meiner Website zugänglich: WilliamKinderman.com Die sogenannte genetische Textkritik (critique génétique/genetic criticism) ist keine derart neue Entwicklung, dass die ältere Fachliteratur zu Beethovens Schaffensprozess vernachlässigt werden könnte.

- Vorsicht ist vor einer Arbeitsweise geboten, die ihre Systematik oder Begrifflichkeit zu sehr preist: Dabei geht es um die Organisation des Nicht-Wissens.